“仙胎魚出白沙河,從九水來,山回澗折,其流長而清湛不染泥塵,魚之游泳于清泉白石中者也,大可五、六寸,鮮美異常。”這是清同治版《即墨縣志》的一段記載,記錄了嶗山人的驕傲——仙胎魚。

仙胎魚作為青島本地特有的名貴品種,曾經成群暢游在嶗山白沙河及其澗溪中,也是當地居民最愛吃的一種常見魚類。然而,后來因為修建水庫、過度捕撈等原因,導致仙胎魚數量急劇減少,瀕臨絕跡。為挽救仙胎魚,近年來市委市政府、青島市海洋與漁業局及大批專家學者都做了大量工作。近日,中國水產科學院黃海水產研究所組織有關專家,現場驗收了水產遺傳育種中心開展的仙胎魚苗種繁育項目,珍稀魚種在這里剛剛繁育成功。

在即墨鰲山衛許多居民眼中,他們身邊的綠樹環繞的 “黃海水產研究所水產遺傳育種中心”是個透著點神秘的地方:多數時候鐵門緊閉,院子中間修著幾個特大號的水池子,四周建起一長列高大的車間和敞開式平臺,許多穿著白大褂和藍工作服的人急急忙忙地走來走去。昨天下午,記者趕往即墨鰲山衛,走進了這個“神秘院子”,了解到仙胎魚首次人工育種成功的全過程。

恒溫房用韓國加熱器

“夕釣仙胎魚,蓑笠依修竹。 ”清代文人王大來在《詠北九水》一詩中如此描繪嶗山美景,美不勝收的意境讓人神往。仙胎魚也因珍稀性而被稱為“嶗山中華鱘”。記者采訪中了解到,原本生活在河流、山澗的仙胎魚“搬家”住進了育種車間后,享受到絕對的“好待遇”。

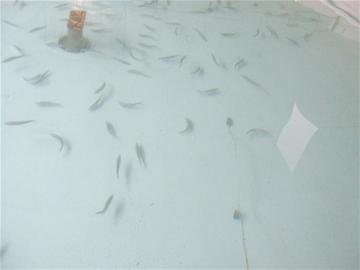

在苗種繁育車間里,仙胎魚苗一天“進食”三次,數根細管伸入水池中,源源不斷地供給氧氣。技術人員介紹說,“水池里的水是從附近打井的自然井水。 ”

而對于仙胎魚幼苗來說,配備的“居住條件”標準更高。在培育區,記者看到已經建立的4個品系苗種分別居住在4個水池里。據介紹,仙胎魚繁育期間需要保溫在18℃以上,靠韓國進口的加熱器和中心的鍋爐保持溫度,并由進口的控溫儀隨時監控;而由于仙胎魚不適合見強光,需要用暗光培育,工作人員特意用黑網罩在池子上方,為珍貴的仙胎魚營造最佳居住環境。

美國飼料400元一公斤

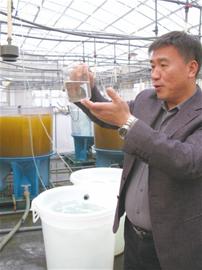

除了“住”的好,仙胎魚吃的更是講究。在餌料培育區,記者看到兩個透明的圓桶設備正在運轉,圓桶里的水呈橘紅色,不斷翻滾著。 “這是從日本進口的鹵蟲孵化缸,用來孵化喂仙胎魚吃的食物,就是鹵蟲無節幼體。 ”育種中心的技術員史振翔用水瓢從一個大桶里舀了一瓢,里面的水同樣呈橘紅色,“這里面都是鹵蟲,供給仙胎魚做食物。 ”

據介紹,在繁育車間里,仙胎魚“出生”后的“開口餌料”是個頭更小的“輪蟲”,因為此時的仙胎魚身體只有不到1厘米長,只能吃這種食物;在長到15到20天之后,隨著身體逐漸長到2厘米左右,小仙胎魚的食物換成來自美國大洋湖的鹵蟲,在它長出鱗片后才逐步轉換成普通魚也吃的人工配合飼料。 “進口食物”自然身價不菲,進口鹵蟲一千克約400元,一個小池子的小仙胎魚每天能吃一公斤。“小魚每天吃三次,一天一條魚能吃200個鹵蟲,這樣2個半月到3個月后,就能長鱗了。”張慶文對記者說。

昨日下午4時,正趕上小仙胎魚“兩餐”之間的時段,工作人員給仙胎魚加了一餐。 50多歲的王立良師傅嫻熟地把一瓢瓢鹵蟲撒進養著仙胎魚幼苗的池子里。在專家的提示下,記者在一旁慢慢等著,約10分后,池子里的小仙胎魚從透明變成了橘紅色。

“小魚還能變色? ”工作人員解釋說,這時魚呈現出的是剛吃進去的鹵蟲的顏色。原來,小仙胎魚的腸道是透明的,把食物吃到肚里去之后,很快進入腸道,原本透明的幼苗魚身就改變了顏色。 “這樣魚吃得好不好,通過顏色就能看出來。 ”

動作極快抓它非常難

走進專業育種車間,記者看到大群黑青色的成年仙胎魚(親魚)在一個40米長的大池子里歡快地游來游去,從背上看,外形像鰱魚,但比鰱魚修長,游動速度也快。雖說魚群密集,池子也只有30多厘米深,但工作人員想撈起一尾讓記者仔細觀看時,費了半天力氣也沒撈著。“這魚可精了,想抓著它可不容易! ”飼養員張大姐笑著說。 新聞背景 仙胎魚背后的美麗傳說

關于仙胎魚的來歷,有一個美麗的傳說。據說,當年過海的八仙一行從蓬萊仙島來嶗山游玩時,何仙姑發現身后的白沙河雖清澈但缺少了游魚,于是便順手從身邊的一棵千年嶗山人參的枝杈上,擼了一把種子撒到溪水中。只見那人參種子一落進水里,立時變成了一條條奇特的小魚。因它出自何仙姑之手,山里人便給它取了個帶神話色彩的名字“仙胎魚”。

還有一種說法,有一位縣太爺到嶗山視察災情,見山民沒有吃的,難度饑荒。于是,縣太爺當眾擼了一把柳葉,撒入溪流中。只見柳葉變成了許多小魚,山民就是靠著吃這些小魚度過了饑荒。因此,后來人們稱這種小魚為“縣太魚”。時間久了,人們又叫成了現在的“仙胎魚”。

仙胎魚“復活記”

從60年前的河中嬉戲,到如今的“養在深閨”,到未來的河中放游,仙胎魚在青島經歷了幾個“生死輪回”。

瀕危從滿河都是 到難見蹤影

“60多年前我們常去河里捉,那個時候仙胎魚還很多,滿河都是,不動的時候就像河里漂滿了柳樹葉。 ”老家在北宅的76歲市民劉先生講述了小時候的經歷。家住即墨鰲山衛的藍師傅也介紹,小時候,整個嶗山一帶河里都有仙胎魚,八水河、白沙河都有。但由于生存環境發生巨大變化、過度捕撈等問題,自上世紀60年代起,仙胎魚像是真有了“仙風道骨”一般,從整個嶗山流域逐漸消失,一下子成了瀕危物種。

轉機和浙江遠親 產百萬良種

2003年,黃海所組織有關專家在即墨鰲山衛建立了水產遺傳育種中心。2009年,由幾名專家成立專門小組負責研究仙胎魚的良種繁育工作。仙胎魚是年生魚,壽命僅一年,親魚秋季產籽,幼魚孵出后到海中越冬,來年春季上溯至出生地的淡水中生長,秋季繼續開始繁育,由于這種特殊屬性,加上如今自然環境下野生的仙胎魚的數量非常少,因此仙胎魚的良種繁育是一項十分復雜、難度極高的工作。

“今年5月,分別從嶗山和浙江引進不同種質的仙胎魚魚苗300尾和500尾,經5個月的養殖管理培育成親魚。”張慶文介紹,他們從10月開始進行苗種繁育,共培育苗種108萬尾,平均體長2.09厘米,活潑健康。

在仙胎魚的良種繁育車間,工作人員指著四個不斷冒著氣泡的水池告訴記者,這是一百多萬尾剛剛孵化出24小時的仙胎魚。記者看到,每個水池邊上都插著一塊大牌子,上面寫著“仙胎魚自交品系”或“仙胎魚雜交品系”,牌子上還寫明了水池內養的仙胎魚的種魚是哪些,何時孵化出來的,每個池內都放養著最少25萬尾以上的仙胎魚。“這些小魚都是我們嶗山的仙胎魚和浙江引進的香魚自交或雜交繁育出來的,今后我們還要到遼寧等地引種,培養出更加優良的品種。 ”張慶文對記者說。

展望將重回餐桌 是難得美味

“仙胎魚是優良品種,因有香味而成珍品,吃起來有黃瓜的清香。肉質比較細嫩,非常好吃。 ”一位曾品嘗過仙胎魚的專家“回味無窮”地告訴記者。據介紹,仙胎魚在明代曾作為貢品,一般老百姓可是吃不起的。解放后,仙胎魚主要出口到日本,現在因為資源量很少,已經不再出口。這種魚的做法很多,在日本主要是烤著吃。

專家表示,仙胎魚個頭不大,在養殖的環境里,長到80克已經是商品魚,體長20厘米左右。“現在苗種在車間里繁育生長,之后進行工廠化養殖,然后就能進入老百姓的餐桌。 ”由于仙胎魚很珍貴,其市價預測不菲,可能以個吃的形式出現。

記者了解到,2005年11月,青島流清河仙胎魚養殖基地曾經將部分養成的仙胎魚投向市場,因為當時成魚的數量僅有數萬尾,飼養成本又非常高,因此當時的仙胎魚市場售價為每百克50元左右。

據介紹,明年,黃海所育種中心將嘗試向市場投放部分長成的仙胎魚。下一步還將采用人工繁育的方式,探索工廠化養殖的模式,還可以在嶗山放流,讓仙胎魚重歸山澗。如今,育種中心的科研人員正在進行一項大膽的實驗計劃,實驗的目的是看仙胎魚能不能在海水中正常生長。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X