會議公布了一組數字:去年浙江抽檢養殖和捕撈水產品3258批次,共10168個樣品,涵蓋海水和淡水養殖的魚、蝦、蟹、貝類和爬行類,檢測項目包括氯霉素、孔雀石綠等主要禁用藥品和保鮮劑、重金屬、致病菌及環境污染指標。抽檢結果顯示,浙江水產品總合格率高達99.89%。

浙江對內銷水產品設置的質量門檻

和出口歐美的一樣高

眾所周知,歐美國家有著嚴苛的食品準入標準,但這些國家對浙江的水產品青睞有加。去年,浙江出口淡水和海水產品27億美元,按生長在本土的水產品計算,浙江的出口量全國第一,這個出口量也占浙江所有食用農產品的七成。

省海洋與漁業局相關負責人說,有人擔心,水產品質量搞出口和內銷兩套標準,一賣到本地,質量標準就降了。其實,養在同一片水域里的水產品,生長環境一樣,質量就不會有差別,而且浙江對內銷水產品設置的質量門檻和出口歐美的一樣高。

作為中國的水產大省,浙江有三個拳頭產品,甲魚產量占全國的六成,淡水珍珠產量占全世界七成,生長在灘涂的泥蚶產量全國第一。雖說是中國主要的水產品輸出省,但浙江也有部分水產依賴兄弟省市,比方說我們吃的多寶魚主要來自北方沿海,鱖魚來自廣東,黑魚來自湖北和湖南,河蟹來自江蘇和江西。

因養殖技術的提升,浙江本土水產品近年又多出幾個主打品種:海蜇和沙蠶我們并不陌生,刺參原本產地在山東一帶,如今浙江也可以養殖,淡水魚中多了粉紅色的叉尾鮰,爬行動物食譜中多了鱷龜,這種兇猛的龜類可長到100多公斤,每公斤肉的市場價高達兩三百元。

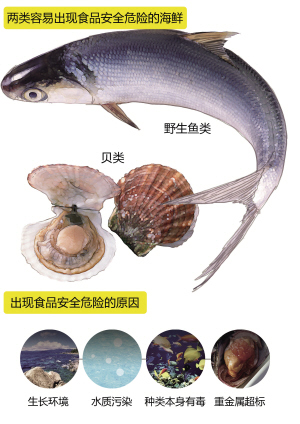

野生魚容易出現食品安全風險

在水產品這一消費領域,如今“野生”基本就是高貴的同義詞,野生河鮮、野生湖鮮、海捕魚都是商家賣高價的依據。被奉為傳奇的野生大黃魚,近些年極少出現,就算1市斤掏數千元也未必能嘗鮮。

我們姑且不論這些野生水產品生長的環境如何,它們中的好些品種天生就有毒性,比如野生河豚,盡管這種球狀魚類的知名度已如此之高,誤食中毒事件近些年在浙江依然屢有發生。若是常人難以辨認的野生怪魚,捕上來就吃下去,后果難預料。

就算這種野生魚確信可食用,我們也難以保證它生存環境的質量,一條魚一生可能在多個水域生活,它待的某些水域或許就是五類水或劣五類水。

對于養殖用水,國家有明確標準,這種水體的潔凈度大致相當于地表水的三類水,也就是可做飲用水源的水質。養殖戶在抽取外界的水后,并不能立即用它養魚,必須經過滅菌、消毒、沉淀等多道程序,待水質檢測達標后,才能放進養殖池塘。

在歐美,野生魚類往往不被作為食品推薦,在他們眼中,野生魚就等同于質量安全不保證。當然,并非所有的野生魚都有高的食品安全風險。生長在東海里的野生魚,我們一般可放心吃,離開海岸線24海里以外的東海,海水潔凈度遠高過浙江的淡水水質標桿千島湖。

東海和渤海、黃海不同,它與太平洋之間的聯系基本不受島嶼、半島的干擾,每天兩次漲潮落潮,就算有污染物,也迅速消解在了浩瀚大洋之中。相對而言,陸地淡水中的野生魚的食品安全風險更高,絕大多數污染物在陸地上產生,而河流、湖泊的自凈能力和海洋根本沒法比。

浙江把貝類列入了嚴管水產品

貝類愛儲藏臟東西,若生長在受污染的近岸或灘涂,它體內的重金屬等有毒物質可能超標,它也可能受有毒海藻污染,自身也有了毒性。因此,浙江把貝類列入了嚴管水產品。

去年,浙江劃定了幾塊自然海域貝類養殖區,總面積8萬多公頃,這些海域經過監測,都符合貝類的養殖要求,它們分布在嵊泗縣枸杞島、三門灣、樂清灣、南麂島等處。

美國人管貝類安全,會定期檢測養殖貝類的海水水質,歐盟國家

管貝類,則注重檢測貝類體內的含毒量。浙江監管貝類安全,既檢測海水,又檢測貝殼。檢測貝殼,能確保每一批上市的貝殼沒問題,檢測海水,若發現水質變壞,可發出養殖預警。

去年浙江發生三起水產品安全突發事件

日本福島核泄漏事件發生后,對于東海里的魚還能不能吃,引發了公眾的擔憂。省海洋與漁業局對核泄漏對浙江水產品安全可能造成的影響,做了全面分析,并應急采樣檢測,最終向社會發布權威信息,日本核事故并不影響浙江水產品安全。

去年5月,來自福建部分貽貝因被有毒海藻污染,引發中毒事件。玉環等地果斷封存有安全隱患貽貝40萬公斤,切斷問題貽貝的市場流通渠道。最后,在確保安全前提下,讓浙江產貽貝有序重新上市。

去年,坊間爆出龍頭魚、魷魚中含有甲醛事件,這是一場虛驚。

省海洋與漁業局對公眾作出權威解釋,龍頭魚、魷魚體內本來就有生物甲醛,檢測出的甲醛并非人為添加的工業甲醛。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X