中國水產門戶網報道 一、工廠化培育甲魚苗是大勢所趨 廣東甲魚養殖具有良好的地理氣候優勢,“外塘+保溫棚”模式是珠三角甲魚養殖一大特色。隨著珠三角經濟圈的快速推進,珠三角地區的農業用地逐年減少,養殖用地的成本逐年增加。如何有效利用有限的養殖面積,迅速提高單位產量,緩解養殖用地不足引發的總產量不足的問題,需要創新思維來破解目前的困局。在對全國甲魚養殖重點省份浙江、江蘇、湖北、河南等地多次綜合考察后,結合珠三角本地的氣候條件,工廠化培育甲魚苗種設想應運而生。

二、工廠化培育甲魚苗種的優點及廣東優勢 1、能夠有效的節約土地。根據調查結果顯示,工廠化養殖每平方米可產甲魚25斤,按畝計為16700斤/畝,是目前外塘養殖產量的3倍。

2、節約飼料。由于工廠化培育甲魚苗種基本上保持恒溫,甲魚處于最佳的攝食溫度,甲魚沒有停食,飼料系數明顯低于保溫加外塘模式。

3、產量價格占優。工廠化育苗,由于冬季沒有停食期,開春后出池規格明顯大于同期溫棚苗,為外塘提高產量打下堅實的基礎,確保了年底商品魚上市時的產量、價格優勢。

4、江浙一帶的溫室養殖甲魚經過多年的發展,已相當成熟。然而,廣東的氣候更具有優勢。廣東冬季平均氣溫比江浙高,江浙溫室每年9月份至來年的5月份都需要加溫,且起始溫度低,往往是從幾度甚至是零下幾度升至為30度。廣東的冬季大部分時間氣溫都在10度以上,需要加溫的時間短,只需從11月底至來年的3月。氣候特點確立了廣東工廠化培育甲魚苗種的明顯優勢。

基于這樣的情況,我們首先開展了工廠化培育甲魚苗種的工作,即將稚鱉培育至第二年的4—5月份,然后開塘進行商品養殖。

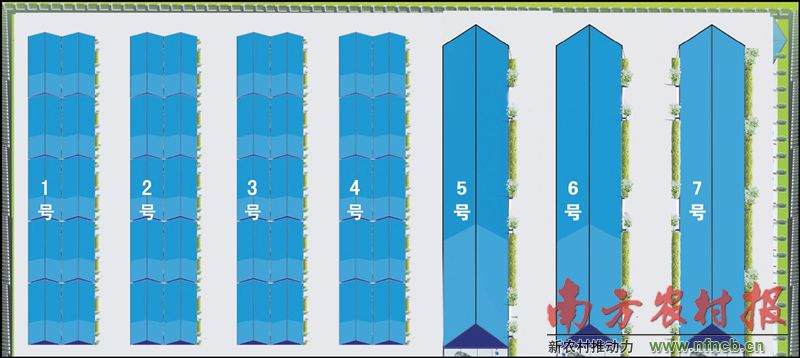

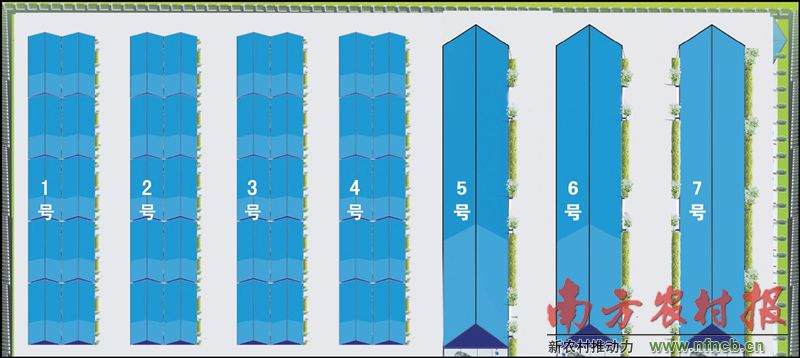

圖1

試驗面積7000平方米,7條生產車間,每條生產線的面積約1000平方米為方便述說,將7條生產線編號(如圖1),1—4號線為水泥池底,5—7號線為泥底;1、2號生產線為遮光控溫,3—7號生產線為采光型頂棚;3號線配有加溫設備;1—4號生產線內每條有10個水泥池;5號、6號、7號生產線為泥底單個池。池水最高深度設計為1米。

四、試驗情況 1.放養時間及放養密度情況:

1、2號線主要放養美國珍珠鱉等品種,目前還在養殖,沒有具體數據,從目前養殖直觀效果來看非常良好,待出塘后才能總結公布;3號、4號線的投放甲魚苗種的時間為2011年10月5日,投放數量均為5萬只;5號、6號、7號生產線投苗時間分別為9月12日、9月28日、10月5日;每條線的投苗數量均為3萬;

2.餌料與投喂:

飼料為幼鱉粉料加水攪拌至濕粉狀,經制粒機制粒之后再投放。每天投喂三次。

3.甲魚苗日常管理:

工廠化養鱉的日常管理主要圍繞水質調控,每天定時排污10秒鐘,適當換水、加水,保持穩定的水位;控制好飼料的投喂,避免因飼料的浪費使水質變壞;為了凈化水質,保持環境穩定,采光池水面長滿水浮蓮;

4.開塘時各生產線的苗種成活率、規格及飼料系數情況:

2012年4月5—7日捕起轉到外塘放養,各池基本情況如下:

3號線生產車間,4月7號捕起,收獲的甲魚苗數量約為4萬只,平均規格約65克,甲魚苗大小相對均勻,成活率約為80%,飼料系數為1.05;

4號線生產車間,4月7號捕起,收獲的甲魚苗數量約為3萬只,平均規格約50克,甲魚苗大小相對均勻,成活率約為60%;

5號、6號、7號生產車間4月5日捕起,收獲的甲魚苗數量約為83000只,平均規格約65克,甲魚苗大小相對均勻,成活率約為92%,飼料系數為1.21;

工廠化育苗車間,蓋住的都是財富。

1、工廠化培育甲魚種苗放養密度高,平均每平方米放養50-70只,是保溫棚育苗池的3—5倍,也就是說按現在的實驗數據,保溫棚換成工廠化培苗池,可節約土地60-80%,節約出來的育苗池塘可以用來養殖商品魚,可以大大提高整個養殖場占地面積的產量,也就是說同樣的占地面積可以養出更多的產品,節約了土地資源。

2、工廠化培苗可以錯開放苗高峰,可以放養9月份的尾苗,同樣可以達到早期苗的養殖效果,可以有效緩解搶購早苗的情況,也化解了甲魚繁殖場尾苗處理的難題;也可以配合外塘,一年培育兩批苗種。

3、4號生產線車間的成活率只有60%,原因3月初持續低溫,4號線生產車間內有幾個水池因水浮蓮不夠,甲魚無處抓抱,這幾個池出現了冷死情況。最為嚴重的兩個池,一個池只有13只存活,另一個池也只有一百多個存活,拉低了整條生產線的成活率。3號線因為有加溫設備,雖然不能加到能正常吃料所需要的溫度,但3號生產線車間的最低水溫有20攝氏度以上,未造成低溫死亡現象。5—7號池因為是泥底,天氣嚴寒時甲魚鉆入泥中冬眠越冬,因此成活率相對較高;基于上述情況,建議今后采用采光型水泥池培苗要加溫并種養水浮蓮,可以提高放苗密度,大量節約土地資源。

4、采光型保溫培苗水泥底與泥底的比較:

(1)泥底成活率較高,可能甲魚在溫度極低時鉆入泥中冬眠,安全過冬;而水泥底池由于今年第一次準備不足,水浮蓮不夠,天氣嚴寒時甲魚無處躲避造成死亡較多。

(2)泥底密度相對不能太高,每畝只能按3—4千斤設計,這主要是泥底難以及時排污及泥底自身凈化能力限制因素決定的。

(3)水泥底可及時排污,可以大大提高密度,一般每畝可以設計最高載魚量15000—17000斤;

(4)水泥底平時可放滿水浮蓮以解決溫度不夠時魚苗越冬問題。

5、參照浙江等地區的溫室喂料,苗的初期可將喂料的次數增至為3—4次,后期可減至為3次/天。

6、充分發揮廣東氣候優勢,工廠化養殖與保溫棚、外塘養殖密切結合。

工廠化養殖進入第二年的三四月份后,外面保溫棚的溫度也達到了適宜甲魚生長的溫度,而這時工廠化養殖池內也達到較高的載魚量,可將工廠化養殖池內的部分甲魚分到外面的保溫池,可以有效化解溫室后期管理難題。同時4月上旬空出來的水泥池,進行常規消毒處理之后,到5月中旬又可以投放臺灣苗,至8—9月份,上一年投放早苗的臺灣魚已達上市規格,魚上市之后,又可將5月中旬投放于水泥池的這批苗放至外塘;水泥池再作消毒處理之后,接下來可以投放中華鱉苗種,養至來年再按照這樣方式循環操作。這樣操作,廣東地區獨特的氣候優勢在工廠化育苗中得到了充分體現,增加了單位放養密度上,也提高了水泥池的使用效率。

免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。