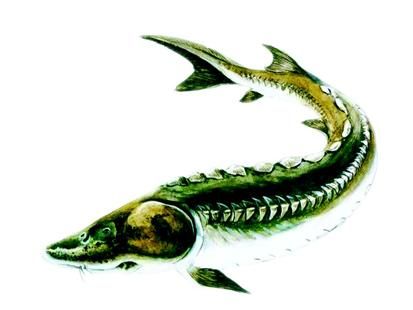

中國水產門戶網報道中華鱘,體紡錘形,體表披五行硬鱗,尾長,口腹位,歪尾。雖然個體龐大,卻只以浮游生物、植物碎屑為主食。

中華鱘是人類研究生物進化和長江生態環境變化的重要參照物,受人類活動和自然環境變化的影響,中華鱘野生資源急劇減少,被列為國家一級野生保護動物。

昨日,記者從在荊州召開的中華鱘規模化全人工繁殖技術及遷地保護研究現場驗收會上獲悉,由中國水產科學研究院長江水產研究所培育的子二代中華鱘孵化成功。這標志著中華鱘全人工繁殖研究下的連續多代繁育已變為現實。

中華鱘是我國現存最古老的物種之一,在地球上已繁衍生息1億4千萬年。中華鱘是一種大型洄游魚類,一般在長江上游金沙江一帶產卵孵化,而后順江入海,待成熟時又返回長江上游。如此循環,繁衍后代。1981年長江葛洲壩截流后,從大海洄游進長江產卵的中華鱘成年親本逐年減少。2008年后,中華鱘進入長江數量銳減。為使這一珍稀物種不因人類文明的進步而終結,長江水產研究所進行了近30年的努力。

長江水產研究所主任危起偉說,他們利用養殖的280多尾成年子一代中華鱘進行全人工繁殖研究,先后攻克了后備親魚人工馴養、性腺發育誘導、人工催產等技術難關。此次成功首孵出的子二代中華鱘幼苗2萬尾,雌雄親本產后健康存活。

中科院水生生物研究所院士曹文宣告訴記者,此舉開創了全人工環境下保存稀有物種的先河。

免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。