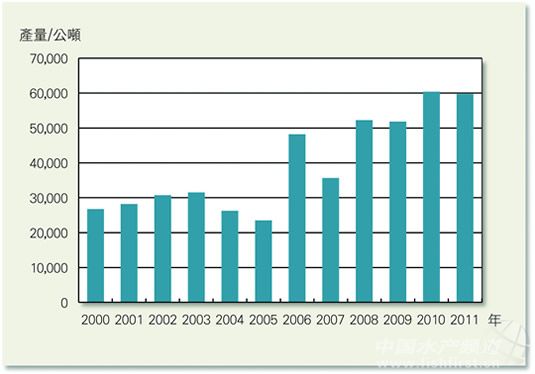

1997年,臺灣養殖文蛤產量首度超越牡蠣,近6年文蛤平均產量約5.1萬噸,主要養殖地區為彰化、云林、嘉義與臺南,其中以云林縣為主,占總產量的69%,文蛤繁殖場也全數集中在云林縣,業者預估全年沙粒苗之最大需求量約200億顆。近年文蛤供需平衡,價格也較為平穩。

文/圖 臺灣《養魚世界》 鄭石勤

蛤屬在分類學上屬雙殼綱,簾蛤目,簾蛤科,文蛤屬(Meretrix),俗稱粉蟯、蟯仔、蛤仔、蚶仔,大陸稱麗文蛤。臺灣簾蛤科的文蛤屬有五種,以文蛤Meretrix lusoria(Roding, 1798)和大文蛤Meretrix meretrix(Linnaeus, 1758)產量較多,而較大型的大文蛤幾乎來自中國大陸沿海,養殖品種還包括日本文蛤及越南白文蛤等。

臺灣文蛤產業的發展

臺灣的文蛤養殖起源于1921年,當年臺灣總督府殖產局水產課首先從日本及福州引進文蛤,在臺北淡水河口附近放養,1925年日人多田氏亦自日本佐賀縣引進。1929年淡水河口一帶文蛤捕獲量達30噸,1941年擴增到1,210噸。1953-1955年文蛤淺海養殖開始興起,放養地區從淡水河口延伸至臺南。1970年起由于文蛤的市場需求量增加,魚塭養殖文蛤風氣因而逐漸普遍,天然蛤苗供應開始嚴重不足。臺灣省水產試驗所臺西分所(現已改制為海水繁養殖研究中心臺西試驗場)乃于1980-1981年進行了一系列文蛤催熟、采卵、授精、孵化及育苗等研究,成功的開發了文蛤人工繁殖技術,并推廣至民間業者;1983年人工大量繁殖育苗技術更趨成熟后,人工蛤苗供應充足,使得文蛤養殖面積快速增加。

以前牡蠣一向占臺灣養殖貝類的最大宗,直到1997年,文蛤產量25,922噸,首度超越當年生產24,076噸的牡蠣。近6年文蛤平均產量約5.1萬噸,為2000年至2005年的平均2.8萬噸的182%。文蛤年產值由原先的10-16億增加至23-30億。

依據臺灣地區漁業年報資料,2011年文蛤養殖面積已擴增到7945公頃,主要文蛤養殖地區為彰化、云林、嘉義與臺南等地區,其中又以云林縣為主,約占臺灣地區總產量的69%。

育苗方式數度改良

文蛤產卵期約在每年農歷4-6月間,而以夏季為盛期,種苗繁殖場全數集中于云林縣沿海地區,目前主要繁殖場大約不到10家,各場之育苗池水容量在1,000公噸以上,浮游苗培育至沉底變態最佳活存率約60 %。預估全年文蛤沙粒苗之最大需求量約150-200億顆,養成用苗最大需求量約100-110億顆。

文蛤繁殖場育苗池之水體少則50噸,大型者100-200噸水量,各場總水體至少1,000噸以上,由1-3人操作繁殖工作,才可獲取較可觀之利潤。水產試驗所海水繁養殖研究中心臺西試驗場郭仁杰研究員表示,繁殖場的室內育苗池之水體愈大,就愈具有市場競爭力。

每年愈早繁殖之幼苗價格愈好,春季收獲上市的成貝里約有30-40%出現生殖巢成熟,可順利刺激排精排卵,育苗業者此時都會大量購入采卵,每批種貝量2,000-3,000臺斤,排卵后之種貝再以低于買進之單價8-10元賣回給商販。

文蛤浮游期幼苗之餌飼料種類為繁殖場的最高機密,一般而言,剛孵化首度進食的幼苗,都是以生鮮微細藻“過料”,因此繁殖場需要有適當規模的藻類培育池。“使用藻水飼育文蛤幼苗1-2天以后,業者會將濃縮藻、藻粉或細菌類等各種輔助飼料以少量多餐的方式添加,不過,天然活藻的供應仍是不可或缺的。”郭仁杰說。

臺灣早期之文蛤室內育苗池大多在池底全面鋪細海沙,以沙層過濾方式排換池水,后來又加以改良,用局部鋪沙方式。近年繁殖場又再度改進育苗設施,將以前之沙層設施拆除,改為池底無沙方式,如魚、蝦苗育苗池般,用浮游生物網過濾排換水,并在池底施撒底質改良劑,育苗期間都不用抽底排污。

早期之鋪沙式池底操作極為耗費人力,業者必需在所有變態苗完全沉底后,再排干池水,讓初期稚貝留在沙層表面間隙,再以人力使用平鏟鏟取表層1-3公分之沙粒混合稚貝,堆棧裝入飼料袋內,再搬移至室外育苗池,平均撒布進行室外育苗。郭仁杰表示,后來改為局部鋪沙式,利用池底之排水斜度,將沉底稚貝以沖洗方式集中于較低的沙層。此改良方式的池底沙量減少,剩舊法的三分之一,雖然節省了人力,但是仍然有傷害稚貝的疑慮。

目前業者已全面改用無沙池底方式,使用浮游生物網收集沉底稚貝,如果育苗密度高,蛤苗沉底一半就抽底,此舉可避免稚貝堆棧糾纏受傷。業者也會一邊排水一邊以網槽收集稚貝,池底少量剩水再從底部排出,同時沖洗池底收集,并在池外收集口綁網管或網槽收集稚貝,以減少傷害。

2009年引進越南白文蛤

臺西業者謝三次在2009年從越南引進白文蛤母貝,做為繁殖貝苗用,隔年繁殖成功。由于殼面顏色較白,業者將越南白文蛤俗稱“越南白”或白文蛤。因為是新品種,擔心消費者無法接受,文蛤盤商收購意愿不高,因此越南白在國內的養殖尚未完全普及。

越南南北距離長達1,650公里,有大量的灘涂面積可以放養文蛤,文蛤苗需求量相當驚人。2012年越南業者找上了門,大量收購越南白文蛤苗返越放養,第一批種苗在2012年5月銷往越南,接著多家文蛤育苗業者也都繁殖成功并陸續出口至越南。

云林口湖繁殖業者楊福誠(阿誠)接受本刊專訪時表示,越南業者來臺灣買文蛤苗,有多少就買多少,而且價格比臺灣文蛤苗貴上3倍也不在意。阿誠估計2012年越南白文蛤苗全臺出貨量已達1百億粒。售價為50萬粒/臺斤的每7粒0.1元,1臺斤約7千多元。200萬粒/臺斤的13粒0.1元,1臺斤約2萬元。“以越南錢幣計算大小平均大約一粒8元越南盾。”阿誠說,今年越南白文蛤苗產值大約1億元。

阿誠表示,中國大陸也有培育越南白,但是大陸生產的文蛤苗運到越南的存活率只有3-4成,而臺灣培育的越南白文蛤苗有9成以上,因此,即使價格較高,越南業者仍愿意到臺灣搶購文蛤苗。阿誠說,為了滿足文蛤苗需求,越南政府甚至開出3年50萬美金的優厚條件拜托父親楊丁選到越南指導育苗技術,但楊丁選婉拒了這項邀請。

越南白有幾項特色:(1)夏季成長快;(2)外殼厚;(3)顏色白;(4)外殼無膜。阿誠說,越南白屬于熱帶種,夏季高水溫期成長速度比臺灣種還快。越南白的外殼較厚,收成后不易破裂。色澤較白,沒有薄膜,不會脫皮,在市場上賣相相當好。

文蛤越來越難養

放養文蛤苗的規格視個人放養需求而定,在臺灣一般放養2千至3千粒/臺斤文蛤苗的養殖期需1年半至兩年,放4百至5百粒/臺斤的8-14個月可以養成上市。但業者普遍感嘆近年文蛤越來越難養,養殖時期拉長了許多。

“水產小蝦米”在布落格留言指出,2009年4月20日放養約320粒/臺斤左右文蛤苗,至7月21日長到約95粒/臺斤。觀察發現,6月起到7月成長較4月5月緩慢許多,6、7月水透明度相對變低,有混養虱目魚及變身苦,其密度約1000尾/甲,也在4月25日投放草蝦,但在6月20日桃拉(紅體)病毒及白點并合得病,幾乎全部死亡。

期間發現,文蛤投苗后至5月底攝食情況良好,做藻有時還來不急給文蛤攝食,透明度始終都很高(見底)。但隨著草蝦長大后因挖土潛沙且習性兇猛,影響文蛤攝食狀況,之后藻色起來,透明度也低,文蛤成長停頓。在草蝦發病死亡后透明度隨即提高,文蛤又開始有成長攝食。

“水產小蝦米”指出,當年6月及7月時文蛤攝食成長十分不穩定,時好時壞,天氣為高溫濕悶,又有偶陣雨,水溫會高至34度左右。

這一批文蛤養殖1年半,收成2.1萬臺斤,售價28元/臺斤。“養了一年半,終于以28/斤價格賣了,普普通通的水平,沒虧本,賺點工錢,呷歹賺(難賺錢的意思,編者注),收起經驗和心情,再努下次吧!”“水產小蝦米”以豁達的心理期許著自己。

混養魚蝦控制絲藻

文蛤池中混養有魚類或蝦類,所投喂的飼料以足夠魚蝦之需求為主,文蛤可利用魚、蝦之排泄物或殘餌。郭仁杰指出,混養魚蝦數量太多的話很容易累積太多有機質。若混養量適中或不足而文蛤放養密度高,就要針對文蛤投喂輔助飼料或飼料原料,最適當的使用量很難判斷,只能以池水透明度作為大概的指標。

另外,使用肥水池發酵液,也有同樣的問題,很難控制適中的投餌施肥量,這些操作都要業者憑經驗判斷。控制養殖池水透明度也一樣,業者經常發生換水過量或不夠及時,導致長期換水仍無法提高透明度。

郭仁杰指出,放苗初期一般需保持較高之透明度,絲藻容易生長,而草食魚在低水溫狀況下,攝食量較小。若不得不使用除藻劑應以抑制絲藻之持續繁生為主要考量,使用過量可能影響文蛤成長。

混養虱目魚或其他草食性魚類,以控制絲藻或海草之生長。若不投喂養魚飼料,每公頃可放養虱目魚300-500尾,臭都魚1,000-2,000尾,變身苦500-1,000尾,其他可混養的魚類為烏魚、鱸魚、黑鯛等。鱸魚可控制吳郭魚與五須蝦在池中之自然繁殖力。

文蛤池可放養黑鯛吋苗,以替代虱目魚,若未投喂魚用飼料,黑鯛苗有清除池底自然增殖之有害水生動、植物的作用,如螺類、貽貝類、絲藻等,但每公頃需放養2-3,000尾。

混養蝦類有如混養黑鯛之效果,若蝦類未因病毒而大量死亡,則亦可以池中自然增殖之螺類、貽貝類幼苗為食物,低水溫期控制扁蟲之大量增殖,沙蠶、紅蟲等亦不易增殖,野生五須蝦尚可控制絲藻之繁生。

培養適當藻種供濾食

郭仁杰表示,浮游苗所需純種微細藻的大量培養有必要專業化,培養設施自動化,輔導專業生產微細藻之業者,與文蛤種苗業者建立合作關系,專門生產藻類大量培養之定量種原,在文蛤種苗場設立純種藻類自動大量生產系統,定時定量供應自動生產系統所需之藻類種原,避免藻類培育遭受不良天候影響而不穩定。

臺肥公司邱仕彰表示,因為文蛤會潛沙且選擇性地攝食水中藻類,所以水中藻類的組成與底質狀態影響養殖成果的優劣。如何將老化池底長期沉積的有機質,加速分解改善文蛤生存環境,并將分解的營養鹽,釋放到水中培養適合的藻類供其攝食,是解決目前文蛤生長遲緩的關鍵。

“根據研究,底泥的氧化還原電位,是評估底質是否老化的重要指標,而這項檢測在彰化縣動物防疫所王功水產動物檢驗工作站有提供免費服務。”邱仕彰繼續解釋,監測此指標除可以了解池底是否老化之外,也能評估采用的措施是否有助于改善底泥環境。

在加速分解底泥中沉淀的有機質方面,可以選用適合的微生物制劑以及底質改良劑合并使用。微生物制劑在市面有很多產品,選擇時要注意是否有良好的品管,確保質量穩定;底質改良劑則建議選擇養殖期間可使用的溫和改良劑,可減緩酸化提高堿度并維持微生物活性。水中藻類鏡檢除可以自己用顯微鏡鏡檢外,王功檢疫站也有免費提供相關服務。

邱仕彰最后表示,藻類對文蛤而言是食物來源,所以觀察水中的藻類濃度(以透明度為簡易指標),可以了解文蛤攝食狀況;底泥是文蛤棲息場所,因此底泥中的氧化還原電位以及硫化氫就是重要指標。所以文蛤與魚蝦的養殖,除了對于水中藻相觀點不一樣之外,水質監測的指標與分析角度也是不一樣的,這一點請養殖戶特別注意。

圖片說明:

臺灣文蛤養殖歷年年產量

臺灣文蛤苗生產量(季別)

臺灣各主要縣市文蛤生產比例

用傳統收獲機的文蛤收成

文蛤無沙育肥(郭仁杰提供)

越南白文蛤

臺灣文蛤(郭仁杰提供)

大文蛤(郭仁杰提供)

阿誠估計2012年越南白文蛤苗有100億粒出口到越南

雜色蛤(郭仁杰提供)

日本文蛤(摘自網絡)

適合文蛤的藻類與水色(邱仕彰提供)

圓篩藻,矽藻一種(箭頭),文蛤會攝食

褐色水系

不適合文蛤的藻類與水色(邱仕彰提供)

綠色水系

池底污泥

綠藻,文蛤不會攝食

不良的藻類-顫藻

謝詞:

本期特別報導由云林口湖楊福誠、臺西試驗場郭仁杰及臺肥公司邱仕彰等熱心提供資料及圖片,特此致謝!(下期待續)

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X