汽車行駛在秦嶺中段南麓寧陜縣境內,蜿蜒盤旋在郁郁蔥蔥的崇山峻嶺間,如同一葉扁舟在綠色的森林海洋中飄蕩。在這時值馬年的小暑節氣日,真是避暑休閑的一個好地方。

“這也正是大鯢產卵繁育的時節。對大鯢種群保護來講是一年中的關鍵節點!”。陜西省動物研究所大鯢科研團隊張紅星研究員應和回答。

記者隨張紅星到大鯢在秦巴山區的主要棲息地——寧陜縣了解大鯢的研究與保護狀況。

給大鯢一個棲身之處

當行至寧陜縣城東北方向20公里多的上壩河國家級森林公園里新開發的游覽區的里邊數公里處,在穿林海而過的東河流域河道上,數臺挖掘機、運輸公車等在緊張施工,機器轟鳴聲在林區上空格外顯得傳的久遠,河道里是被挖掘起的大中型石頭和沙坑,河水黃渾不清,距離施工機械百米開外的河道上方已是修建而成的兩道河堤石岸,筑壘河堤石岸的石頭縫隙用水泥鉤摸得無一絲縫隙,甚是美觀!

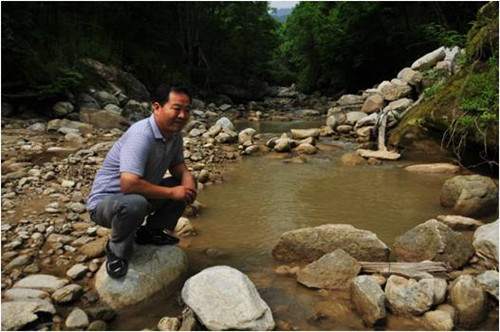

“在大鯢自然保護區過度的溝渠工程化建設,可使大鯢無處棲身,繁育保護這一我國特有的珍稀兩棲類保護動物將面臨嚴重挑戰。“站在河道中觀察河道魚類生態小環境的張紅星憂愁地感慨。

寧陜東河作為陜西東南區域主要的大鯢適生區域之一,在保護大鯢、保持生態多樣性方面具有典型示范性。

“大鯢,也就是俗稱的‘娃娃魚’,是3億年前與恐龍同一時代生存并延續下來的珍稀物種,也是現存最大的兩棲類動物,被稱為“活化石”,被列為國家二級保護動物,是我國特有珍稀瀕危物種之一。大鯢屬于水生脊椎動物向陸生動物過渡的類群,對水環境的依賴性非常強,遷徙能力較差,主要喜黑暗,多棲居于河道石洞、石頭縫隙中。張紅星介紹。

可以想象,如此過度工程化的河道建設是為發展旅游業,的確美觀,但河道中的大鯢等魚類生物將如何生存?

記者了解到,因河道建設施工,河水質量受到一定污染,使位于東河下游的寧陜龍泉大鯢養殖公司,即陜西省動物研究所“大鯢科學研究基地”的大鯢生育也受一定影響。

再順河道而上,再行至東河上游河段,看到因受工程化建設和洪水沖刷毀壞的河道,張紅星更是痛心和難過,更為那16尾攜帶有無線電發射裝置大鯢的生死與下落擔心。

因寧陜東河流域是我國現在少有的大鯢自然繁苗地,2013年7月12日,由陜西省動物研究所與美國孟菲斯動物園等單位合作在此處啟動了“秦嶺南麓大鯢放流與遙感監測“項目,共放流大鯢160尾,規格平均體重2.6公斤,其中16尾攜帶無線電發射裝置。它們均來自寧陜這條東河流域大鯢的子代。

這是我國首次開展原生地大鯢子代成體在原生地群體化放流并開展無線電遙感監測研究。中外大鯢科學家以期通過采用先進的遙感技術及PIT芯片個體識別技術,借助大鯢體內攜帶的無線電發射裝置發出的不同頻率的高頻電波,較遠距離同時感知多個裝置情況,經過持續跟蹤與監測,輔助研究者明悉大鯢野外生活習性與生存現況,揭示大鯢種群的遺傳多樣性和遺傳結構、及其與生態因子之間關系,為采取科學的措施來保護瀕危物種提供理論依據。這也是進行摸模擬人工養殖與繁育大鯢種群研究的基礎性工作,是一個亟待解決的科學問題。

由此可見,張紅星的憂慮和擔心是可以理解的。

記者在路過汶水河的小流域水土保持治理區時,看到河道、溝渠經過工程措施修整后,看起來的確壯觀,但其河道中無一點植物等浮生物,是不利于大鯢等魚類生存。

陜西省動物所研究所所長李保國研究員告訴記者:目前秦嶺動物種質資源受危程度與生境異質性的關系,已成為世界大型動物研究方面的一個熱點科學問題。秦嶺森林景觀破碎化和原生境逐漸劣化,特別是因長期以來地方部門等為發展經濟而進行的公路建設等項目,造成珍稀動物的棲息地呈明顯的島嶼狀,阻斷動物遷徙活動即基因交流而逐漸致瀕致危。

雖然經歷近20年不懈努力,張紅星研究團隊目前已經攻克秦巴山區大鯢人工孵化和繁育的關鍵技術難題,創立了大鯢原生態簡易繁苗新方法,使世界各地的兩棲動物保護專家對中國大鯢保育取得的工作成績予以肯定。但據了解,自2011年開始,陜西省動物研究所同中科院成都生物研究所開展陜西省內野生大鯢種群遺傳多樣性分析的合作研究,目前研究結果顯示,野外大鯢種群呈現遺傳瓶頸,即由于生境破壞和人為過度捕撈等原因導致大鯢野生種群數量急劇下降,而與人工養殖量快速增長的矛盾。如果野生種群得不到有效恢復,加上連續的選擇(捕獵、災害等)壓力,自然種群最終可能走向滅亡。

張紅星表示,在大鯢保護區和繁殖地區,老百姓守著資源優勢,卻不能將其轉為增收致富優勢,也是解決不了大鯢種質長期資源保護問題。如何解決發展經濟和保護水生野生動物資源之間的矛盾,實現“保護中利用,利用中保護”的目標,當地政府在實施各種發展項目的決策時應考慮和統籌生物多樣性的保護問題。

生態環境與資源優勢是這類縣區的發展之本。

給出大鯢研究與產業發展建議報告

2011年漢中大鯢種群總量發展已占全國60%,人工養殖大鯢數量突破100萬尾,位居全國之首。然而漢中大鯢成品僅20%左右流向市場,80%的大鯢在養殖戶之間循環,這種現象被稱為“窩里轉”。近親繁殖,沒有選育優良品種。而時至今天,陜西大鯢產業的虛火退去,回歸理性狀態。

陜西省大鯢研究與產業有無前景?今后如何發展?

陜西省動物研究所大鯢科學團隊依據近年來在大鯢科學研究方面取得的成果、基地合作建設的經驗為基礎,堅持省屬研究所秉持 “基礎研究與應用研究并重,基礎研究服務于生產應用”的理念,從現狀調查入手,以學科與產業發展的規律或趨勢分析存在問題為突破口,向省上有關主管部門提交了包含種質資源保護、馴養繁殖、疫病防治、追溯標識等方面的研究方向與產業發展指導方針——“陜西省大鯢發展規劃報告”。

由此,可以相信,只要地方政府有關部門堅持以科技創新作為支撐、引領,陜西大鯢的研究與產業發展會有一個美好的前景。

正在寧陜大鯢保護區河道施工的機械與河道現狀

面對“秦嶺南麓大鯢放流與遙感監測”項目實施地現狀,張紅星是無奈與憂愁

寧陜汶水河流域水土保持治理的工程化河道

寧陜龍泉大鯢養殖公司的大鯢原生態養殖

寧陜龍泉大鯢養殖公司工人在修繕仿大鯢原生態環境的養殖池

美國孟菲斯動物園大鯢研究專家在測試大鯢攜帶的無線電遙感裝置

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X