首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇

由蠟樣芽孢桿菌引起的細(xì)菌性白斑病是凡納濱對(duì)蝦半精養(yǎng)出現(xiàn)的新型疾病

S. Velmurugan(印度,2015年)

摘要

在印度南美白對(duì)蝦養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)在正面臨著一個(gè)嚴(yán)重的新型細(xì)菌病,即白斑病(WPD)。感染疾病后,死亡率隨著感染天數(shù)逐漸增加。但是一旦嚴(yán)重的疾病暴發(fā)來(lái)臨,養(yǎng)殖場(chǎng)南美白對(duì)蝦的死亡率在3-5天內(nèi)將超過(guò)70%,主要癥狀是頭胸甲上有不透明的白色斑塊、壞死、體色淡藍(lán)、食欲不振、肌肉發(fā)白。對(duì)染病的蝦進(jìn)行革蘭氏染色,發(fā)現(xiàn)病原體是桿狀菌。基因組鑒定證實(shí),WPD的致病病原菌為蠟樣芽孢桿菌(GenBank登錄號(hào):KF673474.1)。引起WPD的蠟樣芽孢桿菌具有較高的致病因子包括溶血活性、脂肪酶活性。南美白對(duì)蝦和鹵蟲在細(xì)菌濃度為10的4次方到8次方cfu/mL時(shí),死亡率較高。

1、前言

印度的對(duì)蝦產(chǎn)量主要來(lái)源于斑節(jié)對(duì)蝦,2004年產(chǎn)量為125000噸,但2008年迅速下降到75000噸。產(chǎn)量的下降主要是由斑節(jié)對(duì)蝦的繁育和疾病問(wèn)題導(dǎo)致的,且其種質(zhì)的衰退也促使印度政府從太平洋地區(qū)引進(jìn)無(wú)特定病原******的南美白對(duì)蝦。因?yàn)樗粓?bào)道具有高抗病性,高生長(zhǎng)速度,對(duì)高密度的持續(xù)耐受性強(qiáng),適應(yīng)低鹽低溫(Remany et al., 2010)。養(yǎng)殖戶通過(guò)養(yǎng)殖南美白對(duì)蝦已經(jīng)取得了巨大成功并獲得了高利潤(rùn),這使得南美白對(duì)蝦成為了一個(gè)重要的從國(guó)外引進(jìn)的養(yǎng)殖物種(Palanikumar等,2011)。

不幸的是,在印度的內(nèi)洛爾牛、普拉喀桑縣、Gundur、克里希、西戈達(dá)瓦里河、東戈達(dá)瓦里區(qū)的安得拉邦、納格伯蒂訥姆、Sirkali、Cudalore、韋蘭卡尼、泰米爾納德邦的Pudukottai和Poneri區(qū),南美白對(duì)蝦養(yǎng)殖場(chǎng)正面臨一個(gè)嚴(yán)重的新型的細(xì)菌性疾病。在對(duì)蝦的養(yǎng)殖過(guò)程中染病后,隨著養(yǎng)殖天數(shù)的增加,死亡率慢慢增加。一旦爆發(fā),蝦的存活率很低,F(xiàn)CR較高。有時(shí)當(dāng)疾病爆發(fā)后,南美白對(duì)蝦在2-3天內(nèi)會(huì)出現(xiàn)非常嚴(yán)重的死亡,使得養(yǎng)殖戶不得不提前清塘,對(duì)養(yǎng)殖戶造成了重大經(jīng)濟(jì)損失。最重要的癥狀為:尾部橫紋肌和腹部肌肉組織壞死;壞死的區(qū)域表現(xiàn)為白色不透明的斑塊。之后,白色的斑塊變成黑色斑點(diǎn)或者碎片;蝦體色變成淡藍(lán)色;食欲不振;有時(shí)候體表粗糙,體色變紅或不變色;肌肉發(fā)白。許多死蝦顯示,其外部骨骼完整,但內(nèi)部組織卻缺失了很多,就好像是被吃了或者是內(nèi)部退化造成的。在疾病急性發(fā)生期,南美白對(duì)蝦的死亡率高達(dá)70%。

組織學(xué)和基因組鑒定結(jié)果表明,該白斑病的病原體為革蘭氏陽(yáng)性桿狀細(xì)菌—蠟樣芽孢桿菌。幾個(gè)蠟樣芽孢桿菌菌株已經(jīng)被確定為不同食物中毒類型的病原體(Ehling-Schulz et al., 2004)。目前的工作目的是確定和描述養(yǎng)殖南美白對(duì)蝦白斑病(WPD)新的細(xì)菌病原體。

2、材料和方法

2.1 南美白對(duì)蝦樣品

瀕死的蝦來(lái)自安德拉邦的Tanuvtur、Prakasam區(qū)域的半精養(yǎng)蝦場(chǎng),其死亡是由細(xì)菌感染引起的。瀕死的蝦在無(wú)菌的條件下,用無(wú)菌的聚乙烯袋裝充氧的養(yǎng)殖池塘水,其水溫為26±28°C,在一小時(shí)內(nèi)送到安德拉邦的翁戈?duì)枀^(qū)域的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)。瀕死蝦的主要癥狀:甲殼有白色不透明的斑塊,壞死,體色淡藍(lán)色,食欲不振,肌肉發(fā)白。

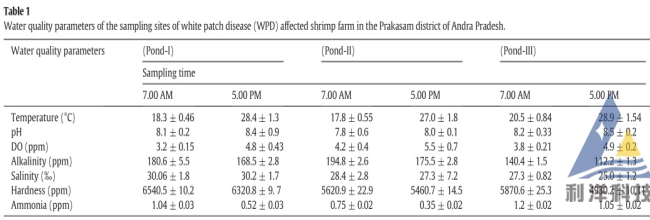

2.2 疾病爆發(fā)時(shí)的水質(zhì)和理化參數(shù)

對(duì)發(fā)病池塘水取樣,對(duì)水質(zhì)參數(shù),包括鹽度、溶解氧(DO)、pH值、堿度(alkalinity)、硬度(hardness)、氨氮,按照巴斯卡蘭(1964)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析,如表1。

2.3 細(xì)菌分離

2.4 篩選WSSV

2.5 致病因素

2.5.1 累積死亡率

為了研究致病細(xì)菌病原體的毒力,對(duì)南美白對(duì)蝦的仔蝦、成蝦和鹵蟲成蟲進(jìn)行病原微生物感染實(shí)驗(yàn)。

2.5.2 細(xì)胞外毒力因子

蛋白水解活性、溶血活性、明膠酶檢測(cè)、脂肪酶檢測(cè)。

2.6 細(xì)菌鑒定方案

2.6.1 表型鑒定

2.6.2 蝦組織樣本革蘭氏染色

2.7 數(shù)據(jù)分析

P≤0.001,顯著。

3、結(jié)果

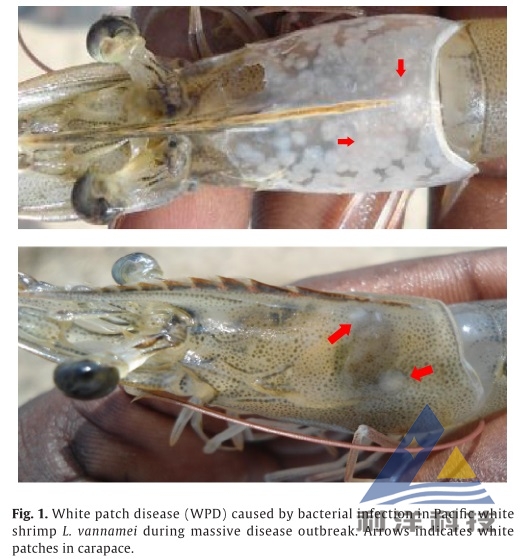

3.1 感染蝦的病理變化

在南美白對(duì)蝦感染白斑病的前期,每天的死亡緩慢增加,但其攝食率較高。感染蝦的臨床癥狀是:(一)尾部橫紋肌和腹部肌肉組織壞死;(二)壞死的區(qū)域表現(xiàn)為白色不透明的斑塊。之后,白色的斑塊變成黑色斑點(diǎn)或者碎片;(三)蝦體色變成淡藍(lán)色;(四)食欲不振;(五)有時(shí)候體表粗糙,體色變紅或不變色;(六)肌肉發(fā)白;(七)許多死蝦顯示,其外部骨骼完整,但內(nèi)部組織卻缺失了很多,就好像是被吃了或者是內(nèi)部退化造成的。在疾病急性發(fā)生期,南美白對(duì)蝦的死亡率高達(dá)70%(圖1)。

圖1 由細(xì)菌引起的太平洋南美白對(duì)蝦白斑病(WPD)大規(guī)模爆發(fā),箭頭表示甲殼上的白斑。

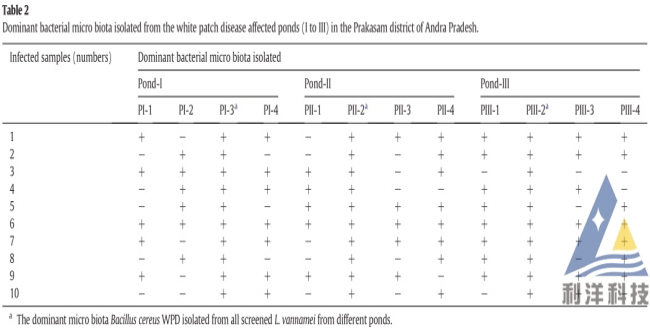

3.2 細(xì)菌分離

每個(gè)池塘均分離出了4個(gè)優(yōu)勢(shì)菌種,它們分別命名為:池塘-I的為PI-1、PI-2、PI-3和PI-4;池塘-II的為PII-1、PII-2、PII-3和PII-4;池塘- III的為PIII-1,PIII-2,PIII-3和PIII。鑒定知:菌落的PI-3,PII-2和PIII-2具有相同的形態(tài)。分離鑒定從每個(gè)池塘中挑選10尾蝦進(jìn)行分離(表2)。

右上角標(biāo)a的蠟樣芽孢桿菌在所有篩選出來(lái)的蝦上均分離出了

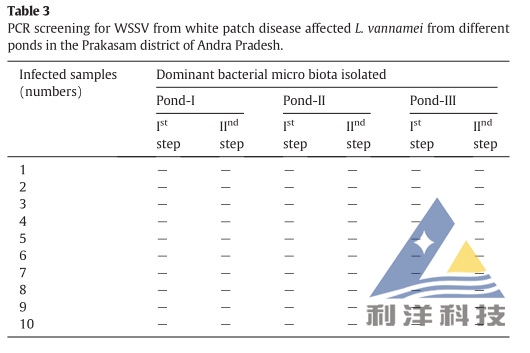

3.3篩選WSSV

對(duì)感染白斑病的蝦進(jìn)行DNA的PCR擴(kuò)增,從三個(gè)池塘取樣的蝦,其結(jié)果均為陰性(見(jiàn)表3)。

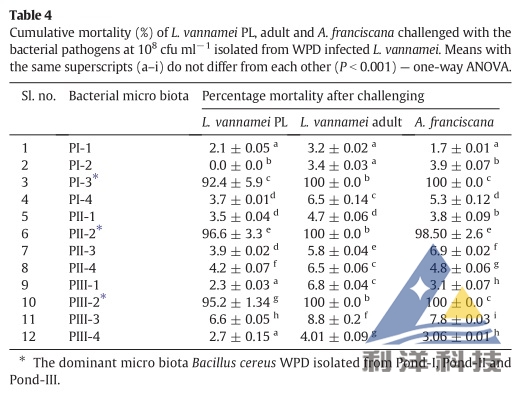

3.4 致病因子的研究

南美白對(duì)蝦成蝦、仔蝦和鹵蟲感染從白班病中分離的不同細(xì)菌,導(dǎo)致的累積死亡率見(jiàn)表4。細(xì)菌感染蝦和鹵蟲時(shí),PI-3、 PII-2和 PIII-3能夠有效的殺死它們。用PI-3感染仔蝦、成蝦和鹵蟲時(shí),其累積死亡率分別為92.4%、100% 和100%。而PII-2感染時(shí),則分別為96.6%、 100 %和 98.50 %。但PIII-2感染時(shí),其死亡率(95%至100%)更高。單因素方差分析結(jié)果表明,對(duì)蝦和鹵蟲感染,其結(jié)果在不同的細(xì)菌間差異顯著(P≤0.001)。

用10 8 cfu /ml 的從白斑病分離的細(xì)菌感染仔蝦、成蝦和鹵蟲后的累積死亡率。右上表字母相同表示差異不顯著(單因素方差分析)。

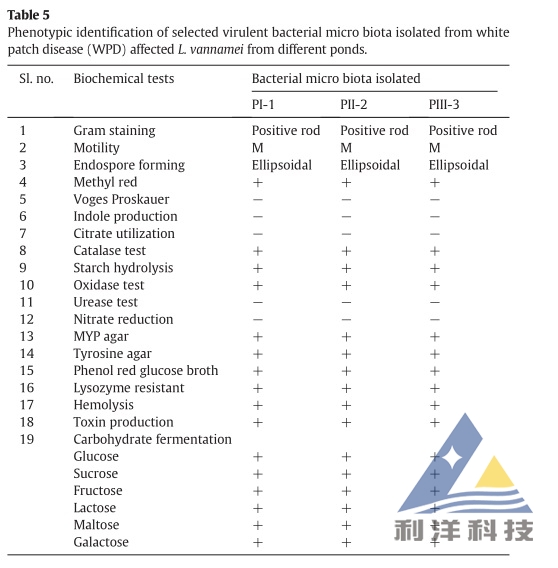

3.5 疑似細(xì)菌性病原體鑒定

3.5.1 表型鑒定

結(jié)果表明,被鑒定的細(xì)菌(PI-3,PII-2和PIII-2)為革蘭氏陽(yáng)性菌,游動(dòng),能夠形成內(nèi)生孢子,對(duì)甲基紅、過(guò)氧化氫酶試驗(yàn)、淀粉水解、氧化酶試驗(yàn)、酪氨酸瓊脂和酚紅葡萄糖溶液等呈陽(yáng)性;它們對(duì)伏-伯氏檢測(cè)、吲哚生產(chǎn)、檸檬酸利用率、尿素酶試驗(yàn)和硝酸鹽還原等呈陰性。這三株菌株都有分解碳水化合物,抵抗溶酶菌,產(chǎn)生溶血毒素的能力。根據(jù)形態(tài)、生理生化實(shí)驗(yàn)鑒定,確定這三株細(xì)菌為同一種蠟樣芽孢桿菌(表5)。

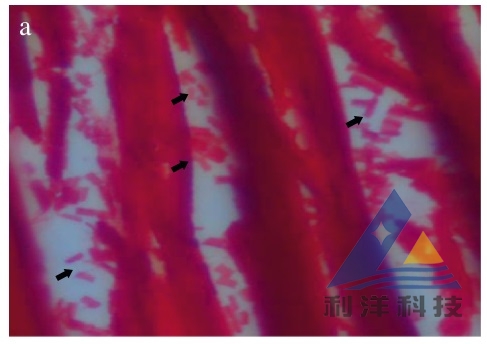

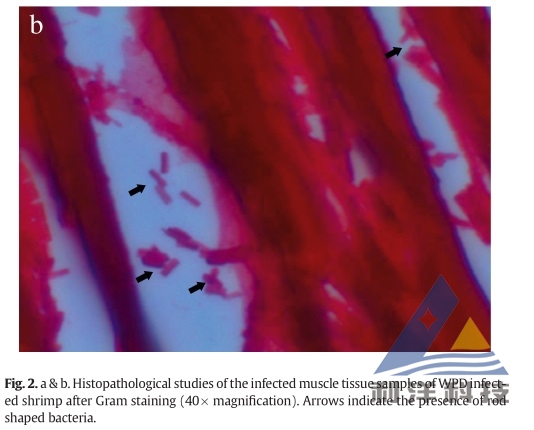

3.5.2 蝦組織樣本的革蘭氏染色

革蘭氏染色的結(jié)果表明,圖2的a和b顯示,在感染了白斑病蝦的尾部腹肌中可以清楚的看到桿狀的革蘭氏陽(yáng)性菌。

40×放大倍數(shù),箭頭指示桿狀菌

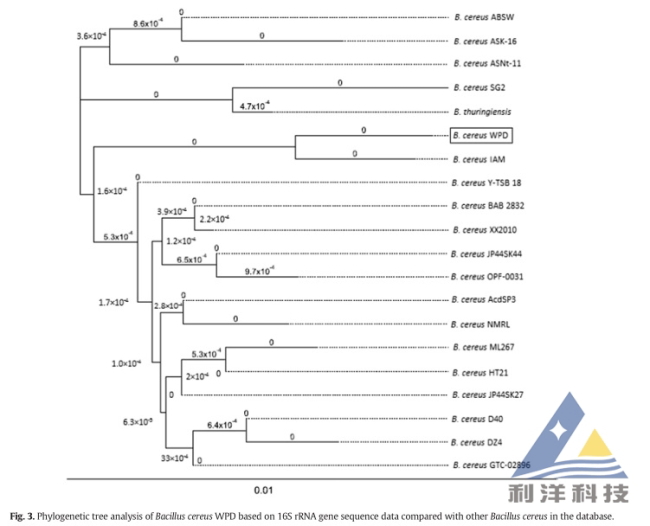

3.5.3 基因水平鑒別致病菌病原體

NCBI BLAST搜索分析表明,該WPD致病病原體與蠟樣芽孢桿菌相符。其16S rRNA基因序列,通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)化樹分析表明,WPD致病蠟樣芽孢桿菌與其它蠟樣芽孢桿菌的同源性為98%,如B.cereus IAM。WPD致病蠟樣芽孢桿菌與其它同源性較高的蠟樣芽孢桿菌依次為Y-TSB18、BAB2832、XX2010,等(圖3)。WPD致病蠟樣芽孢桿菌序列已經(jīng)被收錄在NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)了,GenBank中其名稱為白斑病(WPD)蠟樣芽孢桿菌,登錄號(hào)為KF673474.1。

4、討論

2012年,白斑病的危害在印度的南部—安德拉邦發(fā)生的很緩慢。到了2013年,它已經(jīng)蔓延到了安德拉邦的其它區(qū)域,包括內(nèi)洛爾,Prakasam,Gundur,克里希納, West Kodavari and East Kodavari區(qū)域。也蔓延到泰米爾納德邦的納格伯蒂訥姆,Sirkali,Cudalore,Velankanni,Pudhukottai區(qū)域。目前,在安得拉邦和泰米爾納德邦的南美白對(duì)蝦半精養(yǎng)養(yǎng)殖場(chǎng)爆發(fā)了該疾病。此前(即2012年),僅在夏季爆發(fā)白斑病導(dǎo)致死亡。后來(lái)在2014年的冬天和夏天均爆發(fā)了此病。另外,在本研究中,白斑病導(dǎo)致的癥狀中,首先出現(xiàn)的是尾部橫紋肌肌肉組織壞死,壞死的區(qū)域表現(xiàn)為白色不透明的斑塊。之后,白色的斑塊變成黑色斑點(diǎn)或者碎片。Wang et al. (2000)做了一些工作,他發(fā)現(xiàn),在馬來(lái)西亞半島的斑節(jié)對(duì)蝦養(yǎng)殖場(chǎng),枯草芽孢桿菌導(dǎo)致了細(xì)菌性白班綜合癥(BWSS)。被感染的蝦上面有類似于白班綜合癥(WSSV)引起的白色斑點(diǎn),還有大量的桿狀細(xì)菌存在。

在本研究中,從三個(gè)不同的池塘分離出12株細(xì)菌,分別進(jìn)行毒力研究,以確定南美白對(duì)蝦的真正致病源。從每個(gè)池塘取10尾蝦進(jìn)行WSSV檢測(cè),均成陰性。在30尾實(shí)驗(yàn)蝦中(來(lái)自三個(gè)池塘),均檢測(cè)到了芽孢桿菌屬的細(xì)菌(PI-1,PII-2和PIII-3),后來(lái)證實(shí)引起白斑病(WPD)的是蠟樣芽孢桿菌。實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明,細(xì)菌PI-1,PII-2和PIII-3具有較高的毒力,在3天內(nèi)能夠有效的殺死實(shí)驗(yàn)蝦和鹵蟲。對(duì)蝦肌肉的革蘭氏染色結(jié)果證實(shí),在WPD病蝦橫紋肌中有革蘭氏陽(yáng)性桿菌。基于這些結(jié)果,細(xì)菌PI-1,PII-2和PIII-3被確定為WPD的致病原。Wang et al. (2000)早期的工作也證明,枯草芽孢桿菌導(dǎo)致了斑節(jié)對(duì)蝦的細(xì)菌性白班綜合癥(BWSS),它是通過(guò)顯微鏡和PCR研究確定的。

本研究中,PI-1,PII-2和PIII-3具有較高的蛋白水解,溶血,明膠酶和脂酶活性。這表明它們具有裂解蝦角質(zhì)層的能力,其角質(zhì)層由蛋白,殼多糖,碳酸鈣和脂質(zhì)構(gòu)成(Branson, 1993;Dennell, 1960)。患WPD的蝦,其甲殼上有白色不透明的斑塊。之后,白色的斑塊變成黑色斑點(diǎn)或者碎片,最后粗糙不平。蠟樣芽孢桿菌是一個(gè)重要的食源性產(chǎn)腸毒素的致病菌,已經(jīng)從魚的樣品中分離出來(lái)了,并找到了其負(fù)責(zé)毒力的基因(Das et al.,2009)。枯草芽孢桿菌被報(bào)道為分泌多種酶,主要是蛋白酶,淀粉酶,葡聚糖酶和脂肪酶(Formigoni et al., 1997; Shady, 1997)。Hendriksen et al. (2006)證明,土壤沉積物中蠟樣芽孢桿菌的豐度存在hlyII基因。在其有天然宿主且溫度條件適宜時(shí),hlyII基因表達(dá)毒力因子。在我們的研究中,可能是環(huán)境條件不利導(dǎo)致的疾病爆發(fā)。不利環(huán)境下,溶血因子直接通過(guò)且表達(dá)。Andreeva et al. (2007)指出, hlyII基因表達(dá)和作用的最佳溫度為15至28℃。hlyII基因它可在甲殼動(dòng)物體內(nèi)作用(Sineva et al. 2009)。

根據(jù)表型和基因組水平鑒定WPD的致病病原體(PI-1,PII-2和PIII-3),被確認(rèn)為蠟狀芽孢桿菌,并收錄在NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)(GenBank登錄號(hào):KF673474.1)。基于上述的鑒定和分子表征,蠟樣芽孢桿菌是普遍存在的桿狀內(nèi)生孢子增殖(De Jonghe et al., 2008),它廣泛存在于環(huán)境中,包括土壤和粘土、沙、塵、礦物水、加工過(guò)的食品等(Goepfertetal.,1972;Johnson,1984;Norris et al., 1981)。昆蟲的腸道被建議為蠟樣芽孢桿菌棲息地,其孢子可以在里面萌發(fā)成蠟樣芽孢桿菌。之后,從土壤節(jié)肢動(dòng)物的腸道內(nèi)分離并鑒定出了蠟樣芽孢桿菌(Margulis et al., 1998)。基于蝦組織革蘭氏染色、毒力因子、表型、基因組水平鑒定,得出的結(jié)果是:導(dǎo)致南美白對(duì)蝦白斑病WPD的致病原為蠟樣芽孢桿菌。

| 發(fā)表評(píng)論 |

| 新聞導(dǎo)航 | 更多 |

咨詢:0779-2029779

隨時(shí),隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養(yǎng)殖綜合

今日要聞

熱點(diǎn)推薦

X