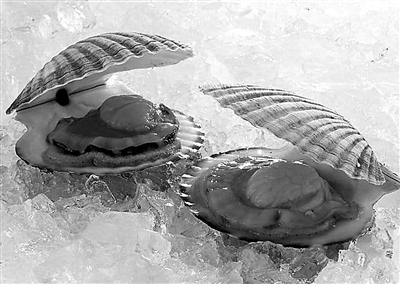

芝士焗扇貝、蒜蓉粉絲蒸扇貝、照燒扇貝皇、魷魚條扇貝皇炒意粉……快樂的“吃貨”們,看到這些熟悉的名詞就會忍不住垂涎三尺。

很多人不知道的是,這類海鮮在美國和澳洲的價格要比中國市場高出一大截。在年需求量約4萬噸成品、全球最大的扇貝消費市場之一的歐洲,由于產品要求更嚴格,同樣一只扇貝的價格比美澳還高15%。

遺憾的是,中國海產品出口企業對此雖然也是“垂涎三尺”,但只能望洋興嘆。

19年前,歐盟委員會以發現在中國山東某企業存在食品安全問題為由,全面禁止中國水產品進入歐盟市場,后雖陸續恢復中國絕大多數野生魚類產品,但是貝類產品仍在禁止之列。

如今,緊閉的大門終于開始緩緩打開。歐盟于2016年3月4日正式解除對中國扇貝產品禁令,被拒19年之久的中國部分雙殼貝類產品獲準重返歐盟市場。

“中國企業太需要歐盟這片市場了,”中國科學院海洋研究所學術委員會主任張國范接受科技日報記者采訪時說。

經過中國科學院海洋研究所和相關貝類養殖企業以及檢疫檢驗部門的共同努力,再次敲開了歐盟市場的大門,而這一次的復關解禁,能否推動我國海洋漁業向科學和可持續方向發展?

——一線觀察——

漫漫歐盟復關路

回顧我國雙殼貝類產品的復關路,是一場中國速度與國際標準的戰略角逐。1997年7月,歐盟委員會以發現中國山東出口歐盟的冷凍熟貽貝肉中發現副溶血性弧菌為由,對中國水產品予以全面“封殺”。2002年,歐盟恢復了我國絕大多數野生魚類產品出口,又于2004年解除蝦、養殖魚類等產品的出口禁令,但貝類產品的出口,始終未能解禁。

貝類產品歐盟復關之艱難,原因在于世界上主要水產品進口國都是發達國家,在技術法規、技術標準、認證制度等方面擁有成熟、完善和詳細的標準。尤其是歐盟,以其領先世界的科技和管理優勢形成的技術性關卡,成為中國水產品在國際貿易中最難以應對的非關稅壁壘。

在技術方面,中國雖是貝類出產大國,但由于貝類生長環境的特殊性,以及貝類的富集作用,使得貝類更容易在體內聚集有毒有害物質。據業內專家估算,中國在水產品安全創新領域的技術較歐盟至少落后10年,科技成果的轉化率也僅為一成。

而在具體法規上,歐盟對貝類產品要求復雜,如包裝和標簽、條形碼、可追溯性等,這些要求分散存在于歐盟幾十個法規之中,只要有一個不達標便被裁定不合格。這也是相比其他野生魚類,貝類產品一直更難解禁的重要原因。

——專家觀點——

將帶動海洋漁業科技創新

面對過于嚴苛的歐盟FVO(歐盟食品和獸醫辦公室,簡稱“歐盟FVO”)審核組,中國進出口檢驗檢疫部門和海洋漁業部門連同獐子島(002069,股吧)集團,發起了貝類產品恢復對歐盟出口的申請工作。

張國范對科技日報記者表示,出口歐盟市場對中國水產養殖產業意義深遠。這不僅僅是錢的問題,更為重要的是,對于平衡國內市場波動、帶動產業升級換代,提升產品品質、鍛造企業競爭力等,都具有重要意義。

從時間進程上看,對中國海洋養殖企業來說,推進歐盟復關的過程,既是一步步向國際市場最為嚴苛的安全和技術標準靠近的過程,也是不斷改善海區環境,改良產品品種,提升養殖技術和環境監測預警能力的自我鍛造的過程。

在推進復關的過程中,中國海洋大學與獐子島集團合作建立第一個國家級生態養殖實驗室,之后獐子島集團通過了國際上條件最苛刻的可持續發展生態認證,成為中國第一個獲得MSC(國際海洋理事會)漁場認證的企業。

碳匯漁業獲國際肯定

除了產品質量因素,復關艱難還有更深層次的原因——中國水產品普遍缺少即將成為國際市場新貿易壁壘的碳標簽。

隨著越來越多的國家的參與,碳標簽已經成為全球性潮流。如英國最大超市特易購(Tesco)表示未來將要求所有上架的7萬種商品上都加注碳標簽;澳大利亞是2009年開始實施碳標簽制度,該國已經做出了在未來5年將5%到10%的連鎖超市上架產品貼上碳標簽的承諾;在日本,碳標簽制度的產品種類已擴大至94類,廣泛涉及農產品(000061,股吧)、輕工和部分機電產品。

為此,2011年1月,中國水產科學研究院黃海水產研究所唐啟升院士在青島成立了我國首個碳匯漁業實驗室,并在實驗室內下設兩個企業實驗室。在“獐子島蝦夷扇貝碳匯實驗室”中的一項研究發現,海洋含有的碳量達到39萬億噸,占全球碳總量的93%,約為大氣的53倍。人類活動每年排放的二氧化碳20%—35%均由海洋吸收。

唐啟升院士介紹,碳匯是指對碳的匯聚,即吸收的二氧化碳量大于排出的二氧化碳量。根據獐子島集團的數據顯示2013年其培育的蝦夷扇貝能帶來碳減排的效果為70308.77噸二氧化碳當量,相當于305.6903萬棵大樹一年在大氣中的碳移除量。獐子島技術負責人給了一個形象的比喻:當上億只扇貝靜靜地躺在海底時,就像那里存在著一片廣袤無邊的海底森林。

2010年,作為中國海洋養殖業的代表,獐子島集團與來自瑞士、擁有130多年歷史的國際權威的第三方檢驗機構——通用公證行SGS合作,開始連續四年對獐子島的蝦夷扇貝產品進行碳足跡認證。最終,獐子島集團通過SGS碳減排認證標準,也獲得了SGS在全球食品企業中頒發的首個“碳減排”標識。

——行業思考——

遵循國際準則 提升自主創新技術

碳匯漁業主要依托海洋牧場建立。海洋牧場是一種接近于自然的、可循環、可持續的漁業生產模式,在利用海洋資源的同時,重點保護海洋生態系統。在國外,海洋牧場建設已經非常普遍,而在我國,海洋牧場還屬于一個新興產業。

為了讓海洋資源得到可持續利用與協調發展,我國已經開始啟動海洋牧場建設。截至目前,國家級海洋牧場示范區已達20個,分布在大連獐子島海域、天津大神堂海域、河北山海關海域、青島石雀灘海域、浙江中街山列島海域等。

張國范介紹,海洋牧場采用規模化漁業設施和系統化管理體制,利用自然的海洋生態環境,將人工放流的經濟海洋生物聚集起來,像在陸地放牧牛羊一樣,對魚、蝦、貝、藻等海洋資源進行有計劃和有目的的海上放養。近幾年,國家發改委、農業部、國家海洋局每年都安排資金在全國沿海地區開展海洋牧場示范區建設。遼寧省是我國最早建設海洋牧場的沿海省份,大連的獐子島已成為現階段我國最大的海洋牧場,為其他地區海洋牧場的建設起到了示范帶動作用。

“歐盟復關十年的歷程,不僅是扇貝的鍛造,更是中國企業向國際化大企業發展的鍛造,無論是技術更新還是企業管理,甚至是環境改善,都有提升和飛躍。中國企業還要繼續前行,持續歷練,持續"過關"。”張國范說。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X