佚名報告顯示,多種養殖和生物絮凝系統可降低蝦場的疾病暴發。亞利桑那大學的一項實驗室研究檢視了羅非魚在控制太平洋白蝦急性肝胰壞死病(AHPN)感染和死亡率方面的效果,亞利桑那大學的Loc H. Tran, Kevin M. Fitzsimmons和Donald V. Lightner寫道。本文摘自《全球水產養殖倡議》,全球水產養殖聯盟(GAA)的出版物。

若干佚名報導顯示,有些非抗生素方式,例如多種養殖和生物絮凝系統,可以降低蝦場疾病暴發的風險。已知與羅非魚一起混養有益于控制蝦的一些病原,包括發光細菌、哈維氏弧菌(V. harveyi)等。

由于副溶血弧菌(V. parahaemolyticus),一種造成早期死亡綜合征(EMS)的強毒力菌株與V. harveyi關系很近,因此羅非魚混養針對這種細菌可能也能夠產生類似的效果。

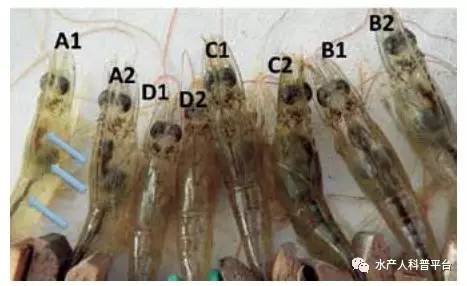

副溶血弧菌病原暴露十天后,蝦A1、A2、C2、 B1和B2表現出正常的胃、肝胰臟和中腸(箭頭從頂端至底端。 其余蝦表現AHPN感染癥狀:胃空,肝胰臟蒼白,中腸空)圖片來源:GAA

EMS或急性肝胰臟壞死病呈地方性流行的越南地區進行的蝦場試驗顯示,多種混養系統中蝦的存活率更好。

然而,要想確定這種方式的效果,還需要在受控的環境下采用標準的攻毒模型進行試驗。

AHPN攻毒研究

亞利桑那大學進行了一項實驗室研究,目的是確定羅非魚在控制副溶血弧菌致病菌株造成的太平洋白蝦(Litopenaeus vannamei)感染和死亡率方面的效果。

處理A為陰性對照,放蝦之前14天將進行水缸環境準備,無羅非魚。

處理B,水缸先養尼羅羅非魚(Oreochromis niloticus)14天,之后將羅非魚轉出,然后在放蝦。之后加入強毒力V. parahaemolyticus,令缸水細菌濃度達到3.105個細胞/mL,進行10天的AHPN攻毒試驗。

處理C,缸中養羅非魚14天,之后將羅非魚圈在懸浮網箱中放在每個水缸內養殖,然后放蝦,然后進行AHPN攻毒試驗。

處理D,水缸準備14天,不養羅非魚,之后放蝦,之后進行AHPN攻毒。處理E是陽性對照,水缸放入清水,鹽度20-ppt,放蝦前1天準備好,放蝦后進行AHPN攻毒試驗。

結果

經過14天水缸環境準備、誘發藻類水化并達到生物群落平衡,以便模仿蝦場生產條件之后,A、B、C和D處理的細菌計數之間無顯著差異,但比陽性對照處理高3個對數。

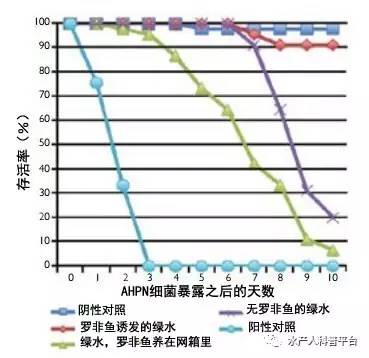

在攻毒試驗中,加入細菌懸浮液10天之后,各處理之間存活率差異顯著(圖 1)。A、B、C、D和E處理的存活率分別為97.78%、91.11%、6.67%、20.00%和0%。

A處理存活率高,說明試驗條件適宜蝦的存活。

同時,陽性對照存活率為零,說明試驗中用到的菌株致病性很高。盡管所有攻毒試驗過后在水和蝦當中都分離到了AHPN細菌,但組織學分析顯示,各處理的感染率和病變嚴重程度與存活率存在對應。處理B、C和D的水樣細菌計數與攻毒試驗中加入的細菌濃度相比顯著下降。相比之下,在采用清潔鹽水的陽性對照當中AHPN細菌出現明顯的暴發。這說明水中的本地微生物區系會與AHPN細菌和該菌株造成的感染產生相互作用。

圖1: 不同處理組暴露強毒力副溶血弧菌之后的蝦存活率。圖片來源:GAA

該研究顯示,放蝦之前在蝦塘中放養羅非魚可誘導健康的藻類和有益細菌的暴發,平衡塘水中的微生物區系,可以起到控制AHPN的有益效果。

討論

發光細菌造成的弧菌病給養蝦生產帶來了嚴重問題。有些蝦場利用“綠水”技術,這里的綠水是通過羅非魚來誘導產生,來緩解哈維氏弧菌給斑節對蝦造成的發光弧菌病。

而對綠水技術的作用機制進行的進一步研究發現,綠水中的某些本地菌株和藻類具有抑制哈維氏弧菌生長的能力,這就解釋了綠水技術或多種養殖技術的作用機制。

前景

本研究作為第一步,展示了通過羅非魚或水缸準備步驟誘發的本地微生物區系可以降低水中AHPN細菌的數量,從而降低受到攻毒的蝦的死亡率。然而,藻類的過度暴發會產生意外的影響,造成富養化,并且死亡藻類的營養價值也降低,且反而會鼓勵AHPN細菌的生長。此外,在沒有本地微生物區系的競爭的情況下,AHPN致病菌V. parahaemolyticus可在水中復制,達到造成感染的水平。

這些發現有助于解釋一個現象,那就是AHPN通常會感染那些沒有藻類的池塘,或藻類過度暴發,或最近暴發剛剛崩潰的池塘。

來源:thefishsite

編輯:digital fish

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X