近日,中國水產科學研究院黃海水產研究所蝦類種質資源與育種團隊突破了蝦類大規模個體飼料效率測定難題,以凡納濱對蝦為研究對象,首次在蝦中建立了以剩余攝食量(RFI)為飼料效率指標的遺傳評估體系,并在分子水平對飼料效率性狀的遺傳基礎進行了解析。

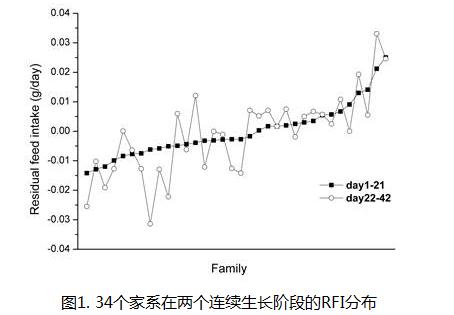

研究團隊利用循環水集中養殖系統建立了大規模測定對蝦個體飼料效率的方法,基于凡納濱對蝦育種群體中34個全同胞家系共計500多尾對蝦的攝食量和增重數據,對RFI等相關性狀進行了遺傳評估。結果顯示,RFI具有較高的選育潛力,通過選擇育種手段改良RFI,不但可以提高對蝦飼料利用效率,還可以降低飼料攝入量,并且不會影響生長速度,這對于蝦類育種具有重要的指導意義。

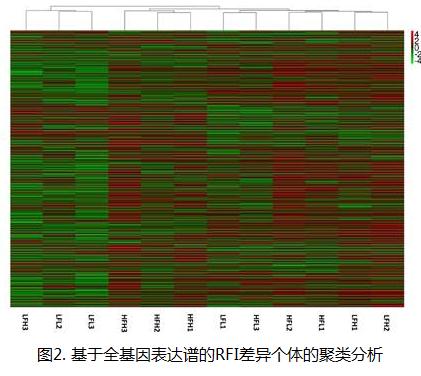

在遺傳評估的基礎上,研究團隊利用轉錄組測序技術,針對凡納濱對蝦的RFI性狀進行分子解析,最終篩選到383個差異表達基因,主要涉及細胞增殖、生長和信號傳導、葡萄糖穩態、能量和營養物質代謝。這些基因揭示了13條顯著富集的生物學通路。同時,該團隊還篩選到500多個RFI相關的SNPs,這些資源為進一步開展飼料效率性狀的分子育種工作奠定了基礎。相關研究成果近期在Scientific Reports,Genetics Selection Evolution等國際學術期刊上發表。

據悉,飼料成本占對蝦養殖總成本的60%以上,通過選擇高飼料利用效率的對蝦,可以顯著降低飼料成本,從而提高對蝦養殖的經濟效益。凡納濱對蝦是我國也是世界養殖產量最高的對蝦,還是世界單一種類產值最高的水產養殖對象之一,培育高飼料效率的凡納濱對蝦新品種對于推動對蝦養殖業的發展具有重要意義。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X