當前,2019新型冠狀病毒性肺炎正在肆虐,舉國上下正舉全力阻擊疫情。由于該病毒病的暴發與武漢華南海鮮批發市場有關,使得公眾對水產品的安全性產生了一定的質疑。

我國作為世界上第一水產養殖大國,2018年全國水產養殖產量4991.06萬噸,捕撈產量1466.60萬噸,養殖產量占水產品總量的77.3%。水產品是優質安全的動物蛋白質來源,富含蛋白質、氨基酸、維生素和礦物質等元素,對于增強人體免疫力,提高身體素質具有重要作用。

1. 地球生命起源于水

盡管地球生命的起源有不同的假說,但是每種假說都有一個共同點,那就是與水有著密切的關系,水是一切生命的源泉。一些觀點認為生命起源于深海熱源,也有一些觀點認為生命起源于淡水池塘[1, 2]。水、空氣和陽光是構成生命的三大要素,沒有水也就不可能有生命的存在。

生物進化最原始的生命是伴水而生的單細胞藻類,隨之產生水生動物(如魚類),進而進化產生兩棲類動物(如青蛙、大鯢等),兩棲類繼續衍化出爬行類(如鱷魚、烏龜等),最后出現猿類等高等哺乳動物。

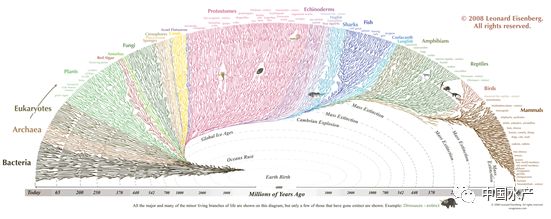

圖1 生命之樹(https://www.evogeneao.com/en)

2. 人類文明史是一部傍水而居與魚共生的發展史

人類文明與水息息相關,早期的農業文明幾乎都起源于世界各地的大河流域,古代四大文明古國中,中國起源于黃河流域,古印度起源于印度河及恒河流域,古埃及起源于尼羅河流域,古巴比倫起源于底格里斯河和幼發拉底河流域[3]。水資源作為大自然賦予人類的寶貴財富,所生產的水產品(包括各種魚、蝦和貝類等)成為人類早期獲取食物的主要來源之一[4]。

在漫長的歷史長河中,漁業一直以來都是人類生產活動的重要組成部分。我國人類的歷史始于170萬年前的元謀人時期,也早在那時就開始漁獵,當時的人類力量渺小,食物來源極度依賴于從自然界天然食物的獲取,我國絕大部分地區氣候溫暖濕潤,江河湖海星羅密布,水產生物極為豐盛,為人類提供了豐富的食物來源[5]。捕獲自然的魚、蝦、蛙、貝等水生動物成為當時重要的生產勞動和食物來源,此后隨著漁網和舟等的出現,漁業生產得到了較快發展,進而人們學會了根據水情判斷魚情,從事漁業生產的技能也得到了進一步的發展[6]。

近年來,科研人員根據中國河南省的賈湖遺址中發現的6000年前的魚骨重新界定了世界水產養殖開始時間,認為早在8000年前的新石器時代早期,中國已開始人工養殖鯉,這一發現將人類的水產養殖提前了4500年[7]。

最初,人類從事魚類養殖很可能是受到鯉在雨季被洪水沖進稻田時的啟發,進而開始建造池塘進行養魚。春秋戰國時期的《詩經》里就有了較多的鯉養殖的記載,也有捕魚方法的描述[8]。公元前475年,養魚師祖范蠡編寫了第一本水產養殖方法書籍《養魚經》,內容涉及了池塘建設、選魚和池塘維護等內容。公元618年-907年的唐朝,由于“鯉”的發音聽起來與皇室“李”姓一樣,鯉被奉為國魚,預禁止捕撈、養殖、售賣和食用,對當時鯉養殖業造成了極大的沖擊,然而也刺激了其他魚類養殖的發展[9]。在禁令之下,人們不得不開始尋找新的養殖對象,也就在此時捕撈江中大量的天然野生魚苗進行池塘養殖取得成功,水產養殖業揭開了新的篇章。

隨后,在淡水養殖業發展的同時,海邊的漁民也開始了海水產品的開發和利用,水產捕撈和養殖業也開始迅猛發展。時至今日,我國水產業在世界上具有舉足輕重的地位。2018年全國水產品總產量6457.66萬噸,水產養殖面積達7189.52千公頃[10]。我國已經成為名副其實的世界最大的水產養殖國,水產品在保障優質蛋白供給、農業結構調整、鄉村振興和出口創匯方面發揮了重要的作用。

近年來,隨著國家漁業產業結構的調整,漁業不僅提供了優質的蛋白質來源,也成為休閑農業的重要組成部分。浙江青田稻魚共生系統、云南紅河哈尼稻作梯田系統和貴州從江侗鄉稻-魚-鴨系統均成為全球重要農業文化遺產,查干湖冬季捕魚和千島湖巨網捕魚已變成魚文化的靚麗名片。

3. 水產品是自然生產力的充分體現

水產品是大自然饋贈給人類的禮物,是最便宜、最豐富、最優質、也最安全的動物蛋白質來源。2018年全國水產養殖產量為4991萬噸,而同期水產飼料產量為2211萬噸[11]。水產飼料對于水產養殖業的快速發展起到了重要的作用,營養與飼料的科技貢獻率穩步增長。水產飼料使得水產養殖營養可控、投喂更加精準,水產品的質量也更加安全[12]。同時,我們也發現,單純從飼料和養殖產量來看,平均0.44千克的飼料就可以養出1.0千克的魚。

為什么這么少的飼料能生產出這么多的魚呢?眾所周知,陽光、水、空氣構成生命的三大要素,是自然的生產力,它們為水產品的生產提供了重要的天然生物餌料來源。所以,即使在不投餌的情況下,依靠天然餌料也能生產一定數量的水產品;對于投喂餌料的種類而言,天然餌料以減少人工投餌量,有效降低生產成本,減少漁業生產造成的環境壓力。

在1990年以前,天然水域養殖的魚以濾食性和草食性種類為主,養殖過程不投餌率為100%。隨著肉食性和雜食性魚類養殖的增加,不投餌率在2014年降為34.5%。甲殼類以投餌養殖為主,不投餌率在20%左右,貝類養殖基本不投餌,不投餌率為98%,藻類可以利用水和陽光,所以不投餌率達100%。

水生生物位于更低的營養級,食物轉換效率更高,產量更高[13]。例如:淡水漁業中的鰱和鳙為濾食性魚類,分別以浮游植物和浮游動物為食,草魚為草食性魚類,這些魚由于食物鏈短,營養級別低,飼料報酬高。一方面可在不投喂人工飼料的情況下生產優質水產動物蛋白,另一方面可直接消耗水體中過剩的藻類,降低水體的氮、磷含量,起到消除水體富營養化的效果。因此,在一定程度上可以說水產品很大一部分是非常天然的產物,是大自然的饋贈。

我國是世界上水產種質資源最為豐富的國家之一,有近2萬種野生水生生物,遺傳多樣性極為豐富。據不完全統計,我國有魚類3685種、兩棲類250種、蝦蟹類2351種、貝類3914種、棘皮動物245種、藻類7002種,已經開發利用水產種類將近200種,約占世界主要養殖種類的1/4。截止2019年,利用豐富的水產種質遺傳資源培育出審定新品種215個。這些豐富的淡海水、捕撈和和養殖水產品極大地滿足了不同地域、飲食習慣和營養物質需求的廣大消費群體,豐富了城鄉人民的菜籃子。

4. 水產品是優質安全的動物蛋白質來源

水產品作為現代農業的重要組成部分,是保障優質蛋白供給和食物安全的重要物質基礎。水產養殖業在過去30年以年平均8%的速度增長,成為全球食物生產增長最快的部分。水產品已成為繼谷類、牛奶之后的第三大蛋白來源,全球70億人口的動物蛋白攝入,15%以上來源于水產品。中國擁有世界上最為豐富的水生種質遺傳資源,是當之無愧的世界水產第一大國。我國水產品總量連續30年位居世界第一,是世界第一大水產養殖國,第一大水產品出口國,也是世界上唯一一個漁業養殖產量超過捕撈產量的國家。2018年全國水產養殖產量4991.06萬噸,捕撈產量1466.60萬噸,養殖產量占水產品總量的77.3%,因而消費者食用的水產品絕大部分來自于養殖對象。

水產品味道鮮美,富含蛋白質、氨基酸、維生素和礦物質元素。水產品的營養組成與畜禽類動物組成有較大差別,具有高蛋白低脂肪的優點。魚類等水產品含有豐富的不飽和脂肪酸,對于增強人體免疫力,提高身體素質具有重要作用。魚類蛋白質含量一般為15~25%,易于消化吸收,其營養價值與畜肉、禽肉相似,但更利于人體消化吸收。魚類脂肪含量一般為1~3%,主要分布在皮下和內臟周圍,脂肪多由不飽和脂肪酸組成,魚類脂肪中的二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)具有降血脂、防止動脈粥樣硬化的作用。魚類體內的礦物質含量為1~2%,富含磷、鈣、鈉、鉀、鎂、氯等元素,是鈣的良好來源。

同時魚類也是良好的維生素來源,海魚的肝臟是維生素A和維生素D富集的食物。《中國居民膳食指南》(2016版)推薦,動物性的食物應優先選擇魚類,每日攝入的推薦量為40-75克。另外,自古以來,有些水產品還具有良好的藥用價值,例如中國古代的《神農本草經》和《本草綱目》等醫學專著中都有詳細的記載。近年來,大量研究表明多吃水產品確實對人體有益。譬如,魚類脂肪酸中的omega-3長鏈不飽和脂肪酸對預防心血管系統疾病非常有益[14]。多種魚類都有的小清蛋白(Parvalbumin)能阻止與帕金森病密切相關的有害蛋白形成,防止腦部神經退行性疾病[15]。在懷孕期孕婦多吃魚類,有利于胎兒的發育,尤其是胎兒的腦和視覺神經系統的發育[16]。每周至少吃魚一次的兒童睡眠更好,通過改善睡眠提高可以提高智商(IQ),平均智商分數高出四分之一[17]。

人類的發展過程與野生動物密不可分,人類發展史就是與野生動物共舞的一部生活史。人和脊椎動物由共同病原體引起的又在流行病學上有關聯的疾病稱為人獸共患病。全球約有 250 種人獸共患傳染病,其中有100多種是公共衛生上的重要病害,嚴重威脅著人類的健康[18]。

隨著社會的發展,人獸共患的傳染病還在增加,有的突如其來,如2003 年中國暴發的重癥急性呼吸綜合癥(SARS)[19],2012年沙特阿拉伯暴發的中東呼吸綜合癥(MERS)[20]的暴發,以及2019年12月湖北省武漢市發生的2019新型冠狀病毒性肺炎(COVID19),這些病毒均來至野生動物,給人類健康造成了巨大的威脅。即使家養的畜禽也存在一些與人的共患病,如口蹄疫、禽流感、狂犬病等。

日前暴發的新型冠狀病毒與武漢華南海鮮批發市場關聯,使得公眾對水產品的安全性產生質疑,但實際上,該批發市場為綜合性農貿市場,除銷售水產品外,也有頻繁的野生動物交易。研究人員對采集于該市場的585份樣品進行檢測,33份呈陽性,而這33份中有31份是來自于西區,而西區主要從事野生動物交易,可以確定2019年暴發的新型冠狀病毒并非來自于水生動物。迄今為止,全世界范圍內尚未發現有來自水產品的人魚共患病,一方面是因為人和魚類的親緣關系遠,另一方面也與生活環境差異大,所以病原在宿主間的傳播增殖存在天然障礙。因此,從公共衛生和生物安全方面而言,水產品是人類最為健康和安全的動物性蛋白來源。

5. 結論

2019新型冠狀病毒并非來自于水生動物。水產品是健康的,是優質的動物蛋白質來源,食用水產品是安全的,廣大消費者大可不必恐懼。水產品是大自然賜予人類的禮物,不僅如此,隨著水產養殖業綠色發展方式的進一步推進,保護環境、保障質量的安全意識進一步增強,水產品必將更好地造福人類。(出處:中國水產 作者單位:中國水產科學研究院長江水產研究所;國家大宗淡水魚產業技術體系鰱種質資源與品種改良崗位、病毒病防控崗位)

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新綜合新聞

今日要聞

熱點推薦

X