由于抗病力強、成活率高、脂多味美,在水產工作者的養殖研究和推廣下,團頭魴很快躍升為我國淡水養殖的主要品種之一,年產量已達70多萬噸。

作為一條有文化的魚,“團頭魴”這個名字可能不為大眾所熟悉。但是提及武昌魚,國人們立馬就能想到毛主席的那句詞“才飲長沙水,又食武昌魚”。據悉,上世紀50年代易伯魯等30多位中科院水生所研究人員發現梁子湖中有一種鳊魚是以往文獻中沒有的,并將它命名為團頭魴,俗稱武昌魚。這是新中國成立后我國科學家命名的第一個魚類種名,也是我國水產科學工作者人工馴化成功的第一個淡水養殖品種。由于抗病力強、成活率高、脂多味美,在水產工作者的養殖研究和推廣下,團頭魴很快躍升為我國淡水養殖的主要品種之一,年產量已達70多萬噸。

相比其他大宗淡水魚養殖,團頭魴的養殖產量并不高。據了解,團頭魴養殖主要集中在江蘇、湖北、湖南、重慶等地方,多年來只有上海海洋大學李思發教授研究選育的“浦江1號”一個新品種得到了國家農業部的認定,受限于良種稀缺,團頭魴的規模拓展也一直存在瓶頸。

2015年10月,華中農業大學水產學院王衛民教授及其科研團隊借團頭魴命名60周年之機,邀請國內團頭魴研究領域的近百名師生和養殖、加工相關企業代表共聚武漢,開展學術研討,交流團頭魴的最新研究進展。《水產前沿》雜志社也在會議同期對王衛民教授及其科研團隊做了一個專訪報道,早前王衛民教授透露受到海大集團的長期大力支持,在選育團頭魴新品種上狠下功夫,其選育結果進展順利,不久的將來將會有好消息帶給大家。

團頭魴育種團隊部分人員,圖中第三行左起第五為王衛民教授

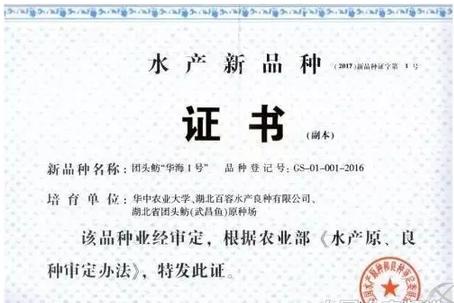

2017年4月,農業部官方網站公布了14個水產審定新品種,其中團頭魴“華海1號”上榜。據介紹,團頭魴“華海1號”由華中農業大學、百容水產良種有限公司、湖北省團頭魴(武昌魚)原種場共同完成育種,在相同養殖條件下,與未經選育的團頭魴相比,1齡魚生長速度提高24%以上,成活率提高22%以上;2齡魚生長速度提高22%以上,成活率提高20%以上。相隔17年,團頭魴產業再次迎來了新品種,將會給養殖市場帶來怎樣的驚喜?為此我們采訪了以王衛民教授為首的科研團隊和華中百容總經理蔣恩明,試圖窺探一個新品種從策劃到落地背后的故事,以及探索未來團頭魴“華海1號”的推廣發展路徑。

團頭魴“華海1號”

新品種證書

王衛民:選育孜孜不倦 未來將推出抗病抗逆新品種

水產前沿:首先恭喜團頭魴“華海1號”成功通過新品種的認定!可以以重要的時間節點給我們簡單介紹一下“華海1號”的選育過程嗎?

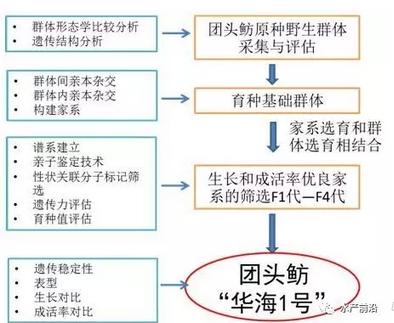

王衛民:團頭魴“華海1號”新品種是以梁子湖、淤泥湖和鄱陽湖團頭魴野生群體,作為選育的基礎群體,采用家系選育和群體選育,結合親子鑒定技術,以生長速度和成活率為目標性狀,經連續4代選育,培育成遺傳穩定、生長快、成活率高的團頭魴新品種,暫定名為團頭魴“華海1號”。

選育歷程:2008年1月完成梁子湖、淤泥湖和鄱陽湖團頭魴野生親本的收集(親本來源:梁子湖、淤泥湖、鄱陽湖的團頭魴原種親本),隨后進行親本培育;2009年選育F1代,2011年選育F2代,2012年選育F3代(在海南),2013年選育F4代(在海南)。在選育過程中,應用親子鑒定和性狀關聯分子標記技術,及數量遺傳學分析(包括個體育種值、性狀遺傳力、性狀遺傳相關和表型相關等),提高選育的效應值。經過4代系統選育,獲得遺傳性狀穩定、生長快、成活率高的優良品種—團頭魴“華海1號”。2013年,開展團頭魴“華海1號”生長性能與成活率的對比試驗,同時開展中試與推廣應用。經過連續3年的對比試驗與中試,團頭魴“華海1號”的生長性能與成活率比未經選育群體明顯提高。2014年,開展團頭魴F5生長性能與成活率的對比試驗,從水花階段開始,連續比較了二年團頭魴“華海1號”群體與未選育群體的生長和存活率情況(如下圖所示)。

團頭魴“華海1號”培育技術路線和選育過程

水產前沿:您以及您所帶領的研究團隊在品種選育過程中遇到哪些瓶頸問題?又是如何解決的呢?

王衛民:選育過程中最大的問題是采取傳統的家系選育需要每個家系單獨飼養,這樣就需要很多養殖單元(養殖缸、網箱和池塘),同時在家系培養過程中勞動力成本和管理成本非常高。好在我們團隊在團頭魴育種之前派高澤霞博士去美國進行聯合培養,學習魚類親子鑒定技術,回國后正好趕上團頭魴育種項目的開展,該問題就迎刃而解了。

另外一個問題就是一般魚類性周期較長,育種的時間也很長,團頭魴雖然兩年就可以達到性成熟,選育4代再加上推廣應用2至3年,這樣就要超過10年,為了加快選育進程,我們把后兩代選育在海南進行,這樣我們就可以在10年左右的時間完成團頭魴新品種的選育與測試工作。

團頭魴人工繁殖

團頭魴受精卵脫粘

水產前沿:團頭魴在我們國家養殖歷史悠久,除了“華海1號”外,市面上有哪些比較好的苗種在生產,產能情況如何?苗種行業主要面臨什么問題?“華海1號”的選育是為了解決哪些問題?

王衛民:在團頭魴“華海1號”新品種之前,上海海洋大學的李思發教授領銜的團隊在2000年審定了團頭魴“浦江1號”,該品種的推廣應用對團頭魴產量的提高起到了巨大的推動作用,該品種推廣已經有17年了,品種是需要不斷更新的,自1996年以來,我國鯉有21個、鯽13個新品種獲得審定和推廣,而團頭魴僅1個,團頭魴“華海1號”新品種的誕生,為廣大水產養殖者提供了新的團頭魴養殖品種選擇機會。

水產前沿:相比其他團頭魴品種,“華海1號”的優勢主要體現在哪里?

王衛民:團頭魴“華海1號”新品種在體型、生長速度、養殖成活率以及抗逆性等方面比未經選育的野生群體有較大的提高。在相同養殖條件下,與未經選育的團頭魴相比,1齡魚生長速度提高24%以上,成活率提高22%以上;2齡魚生長速度提高22%以上,成活率提高20%以上。

水產前沿:在新品種簡介中我們可以看到“華海1號適宜在全國各地人工可控的淡水水體中養殖”,就目前養殖現狀而言,企業和研究團隊的推廣重點將放在哪些養殖區域?

王衛民:團頭魴“華海1號”的選育過程中,海大集團和我們研發團隊在甘肅、天津、沈陽、山東、湖北、江蘇、湖南、廣東和海南等地進行了中試,中試結果是團頭魴“華海1號”可以在我國廣大地區均能進行養殖,沒有區域限制。我們未來重點推廣的區域是華中和華南地區,這些區域是團頭魴的主養區和消費地區。

水產前沿:對于團頭魴“華海1號”,您以及您的團隊覺得還有哪些需要突破的地方?未來是否還會推出升級品種?還將采取企業合作的形式嗎?

王衛民:團頭魴“華海1號”是以生長和成活率為主要目標進行選育的,我們正在進行的是以抗病、耐低氧等目標繼續進行選育,同時我們希望在育性、品質等方面進行選育,還有雜交不育等方面開展研究,應該在不久的將來有新的品種審定。未來我們仍然會與企業合作進行團頭魴的育種工作。

蔣恩明:目標年產能50億尾 未來將打造團頭魴產業鏈

水產前沿:關于團頭魴“華海1號”的研究選育工作,百容在其中扮演什么角色?為什么想要參與到團頭魴新品種選育的工作中?

蔣恩明:百容主要是提供更多經費以及試驗、推廣等硬件設施,華中百容有300多畝的試驗養殖基地用于團頭魴“華海1號”的試驗養殖。華中農大王老師團隊負責設計選育思路,華中百容負責落實養殖、推廣等具體工作。另外百容這邊有專門的科研隊伍去協助選育全程工作,對于這個團頭魴的新品種選育,我們也培養了一位博士。(笑)

參與到團頭魴新品種選育的工作中主要是因為看到團頭魴作為常規淡水養殖魚,但是養殖量還是比較有限制性,我們覺得養殖量和飼料量都有很大的提升空間;其次就是機遇,我們與華中農大一直保持科研合作,王衛民團隊一直從事團頭魴的選育工作,在國內處于領先地位,從集團層面來說,“苗種+飼料+動保”的模式會有助于提升綜合競爭力,所以我們也選擇了參與到團頭魴新品種選育工作中去。

試驗養殖的“華海1號”

水產前沿:團頭魴在我們國家養殖歷史悠久,除了華海1號外,市面上有哪些比較好的苗種在生產,產能情況如何?苗種行業主要面臨什么問題?新品種通過認定后,預計百容生產“華海1號”團頭魴的年產能是多少?

蔣恩明:之前上海海洋大學李思發教授已經選育一個新品種——團頭魴“浦江1號”,但據我們了解目前“浦江1號”市場普及率不是很高。市面上很多苗場都是直接把商品魚作為親魚,苗種行業主要面臨種質退化的問題,一定程度上制約了團頭魴的產業發展。

關于年產能的問題,去年湖北特大洪水導致華中百容受災,今年產能暫時跟不上,預計兩年后團頭魴“華海1號”可以達到30-50億尾的產能。

水產前沿:目前團頭魴產業的養殖現狀如何?,團頭魴“華海1號”的建議養殖模式有哪些?效益如何?

蔣恩明:目前團頭魴主養區為江蘇、湖北、湖南,按照飼料流通量來說,江蘇宜興最集中,一年大概8-10萬噸;湖北鄂州、東西湖、仙桃等地區大概為5萬噸;另外湖南、重慶這些地方養殖量也挺多。目前市面上團頭魴的主養模式為精養,有部分地區會搭配草魚、青魚養殖,主要看當季的養殖效益。

“華海1號”最大的優勢是生長速度和成活率,所以我們主推養殖模式是精養,一般推薦每年的4、5月份投苗,次年6、7月出魚,這種模式的好處是可以縮短養殖周期,更可以在每年行情好的時候賣魚增加養殖效益。

水產前沿:相比其他團頭魴良種,“華海1號”的優勢主要體現在哪里?

蔣恩明:“華海1號”是以生長速度和成活率為目標性狀,采用家系選育、群體選育及魚類親子鑒定技術,經連續4代選育而成,所以最大的優勢是生長速度和成活率。另外,在我們的中試結果中,都收到抗病性比普通品種強的反饋。我們還有抗病性、抗逆性、營養等不同方向的研究團隊,以后會不斷完善,向市面上推出“華海2號”、“華海3號”…(笑)

水產前沿:海大集團準備以何種形式進行新品種團頭魴的推廣?會以“苗種+飼料+動保+流通”形式打造團頭魴產業鏈嗎?據聞5月中旬將會與華中農大召開巡回推廣會議,準備在哪些區域召開?預期目標是什么?

蔣恩明:前段時間我們在華中農業大學國際交流中心召開了團頭魴“華海1號”的推介會,主要目的是讓大家對這個新品種有一個比較清晰的認識,接下來我們會結合模式配套、養殖試驗對比結果等開展塘頭會議,準備在江蘇、湖北這些主養區多召開一些,希望能夠結合模式的線下推廣,提高養殖戶對“華海1號”的認識和價值效益。

從集團層面來講,團頭魴的養殖體量大,飼料容量也很大,我們也選定了草魚、鯽魚、團頭魴作為我們的重要打造品種,目前基本上是以“苗種+飼料+動保”的形式在做,先把養殖端的工作服務好,未來不排除會涉及流通環節,打造團頭魴產業鏈。

“華海1號”推介會現場與嘉賓合影

水產前沿:新品種落地難免會遭到一些質疑,海大在推廣“華海1號”過程中要克服的難點是什么?怎么保證華海1號的市場競爭力?

蔣恩明:的確,市場接受是有一個過程,但我們相信實踐出真知,我們現在要克服的難點就是拿出真正的養殖效果給養殖戶看。關于保證市場競爭力,首先這個新品種本身就很有競爭力,再加上我們的養殖模式、飼料、動保產品等配套,有信心讓更多養殖戶選用團頭魴“華海1號”。

水產前沿:能否透露下一步百容的規劃?

蔣恩明:做好產品是一大關鍵點,按照集團的規劃,我們各個百容分子公司還將繼續進行羅非、草魚、鯽魚、鯉魚、團頭魴等品種的選育,因為海大集團在水產行業擅長的是服務終端,解決養殖市場問題,苗種恰恰好是最重要的瓶頸問題,所以百容會繼續在養殖前端這塊下功夫,繼續打造優質魚苗。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新紙媒傳遞

今日要聞

熱點推薦

X