“保持終身學習的習慣,努力為國家和社會作貢獻”這是中國工程院院士、中山大學教授林浩然在中山大學2019屆研究生畢業典禮上對畢業生的寄望......

這位南粵大地的“寶藏爺爺”用他的一生,默默耕耘,為中國魚類生理學領域做出突出貢獻。接下來,我們來走進“石斑魚之父”林浩然一起感受他的傳奇人生!

童年四處求學

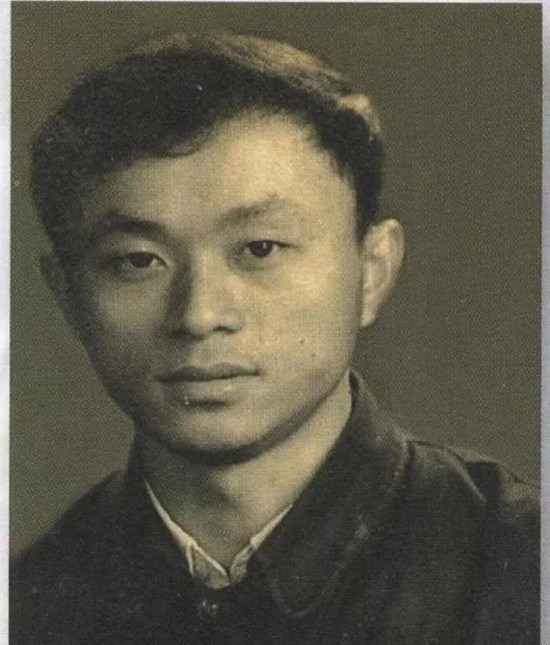

1934年,林浩然出生于海南省文昌縣白延鎮邁洲村。

1949年,林浩然隨家在香港讀高中,經過不懈努力爭取到了回內地讀書的機會。

1950年,16歲的林浩然考入嶺南大學理學院生物系。

1952年嶺南大學院系調整后,他進入中山大學生物系讀書。

“林-彼方法”問世

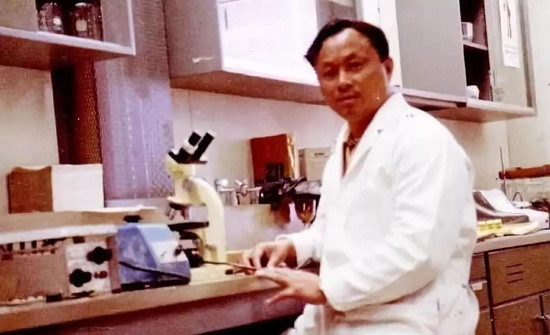

1979年,始終堅持學習專業知識和英語的林浩然,通過重重考試取得國家第一批公派訪問學者的資格赴加拿大深造。這一年他45歲,迎來了改革開放后科學的春天。

1988年,林浩然與加拿大阿爾伯塔大學魚類學家彼得教授,經過十幾年的潛心研究和數百次的實驗,終于闡明了魚類產卵的奧秘,并據此研制成功的新型高活性魚類催產劑。其應用技術被國際魚類學界命名為“林-彼方法”。

注重人才培養

2005年,他受聘為海南大學的特聘教授,指導海南大學開展水產養殖學科建設和人才培養。從此,他常年奔波在廣州和海南之間。

2009年,是林浩然從教55周年紀念,他捐出了多年積蓄50萬元在中山大學設立“林浩然院士獎學基金”。該獎學基金旨在關心青年學者、年輕學子的成長, 鼓勵品學兼優的學生學者潛心科研。至今,林浩然院士個人累計捐贈150萬元,基金規模近300萬元。

2017年,林浩然給每個弟子準備了禮物,一部他認真簽贈的剛由中山大學出版社出版的《魚類神經內分泌學》。這部厚達508頁、總共102萬字的書,譯者正是時年83歲高齡的林浩然。

漁業科技突出貢獻人物

2019年,中國水產學會和中國漁業協會聯合授予林浩然院士“改革開放40周年漁業科技突出貢獻人物”榮譽稱號,目的是表彰林浩然院士對促進我國漁業產業經濟發展和漁業產品質量領域的突出成就。

林浩然院士從一名默默無聞的學子,終成為赫赫有名的“養魚”院士。

他豐富了中國人的蛋白質來源,他的學術人生與共和國的漁業發展相互交織,在這個時代留下了深刻的烙印。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新水產人物

今日要聞

熱點推薦

X