對蝦桿狀病毒引起南美白對蝦偷死一例

發病前,每天上午均為高溫天氣,下午大暴雨,連續幾日后導致池塘水質劇烈變化,誘發對蝦桿狀病毒病的發生。

文/圖 利洋研究所 雷燕 戚瑞榮

廣東省廣州市石樓鎮一南美白對蝦養殖池塘,面積5.1畝,水深1.6米,2臺增氧機。2013年3月17日一次性放苗18萬尾。

2013年5月8日,在底罾中發現1尾偷死蝦,之前幾天上午高溫天氣,下午下大暴雨;

5月9日,在底罾中發現1尾偷死蝦,停止喂料;

5月10日,早上晴天,氣溫33-34℃,下午大暴雨;

5月11日,在底罾中發現20多尾偷死蝦;

5月12日,在底罾中發現約1.5斤偷死蝦,放規格3-4斤/尾的草魚10尾,規格100-200g的河鲀50尾,外用“鱉安康”+“敗毒康”。

5月13日,在底罾中發現約1斤偷死蝦,之后幾天一直有偷死,期間用過“利菌多”、“優肽”、“藻安生”等;

5月17日從料罾中取5尾蝦送利洋研究所檢查,外觀5尾蝦均空腸空胃,其中4只體微紅。分別從5尾蝦的肝胰腺接種進行細菌分離培養,并取鰓絲和肌肉勻漿后反復凍融處理后做病毒檢測。

結果:

圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

5尾蝦中均分離出一定數量的細菌,細菌經16S rDNA測序鑒定為副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus);病毒檢測白斑綜合癥病毒(WSSV)、傳染性皮下及造血器官壞死病毒(IHHNV)、桃拉病毒(TSV)均呈陰性,2只蝦疑似肝胰腺細小病毒(HPV)(目的片段長350 bp),但經測序鑒定為假陽性片段,4只體微紅的蝦疑似對蝦桿狀病毒(BPV)(目的片段長380 bp),測序鑒定為對蝦桿狀病毒的基因序列片段。

5月20日,底罾中見4只偷死蝦;

5月21日,無偷死蝦;

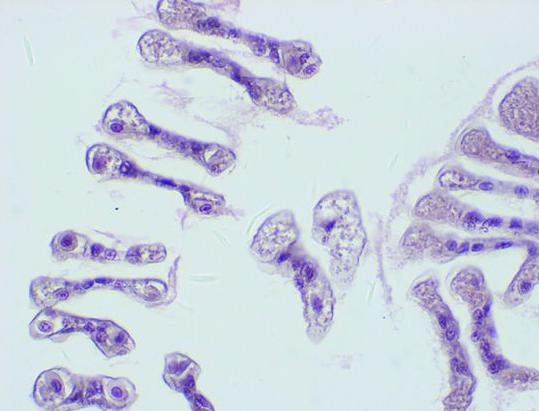

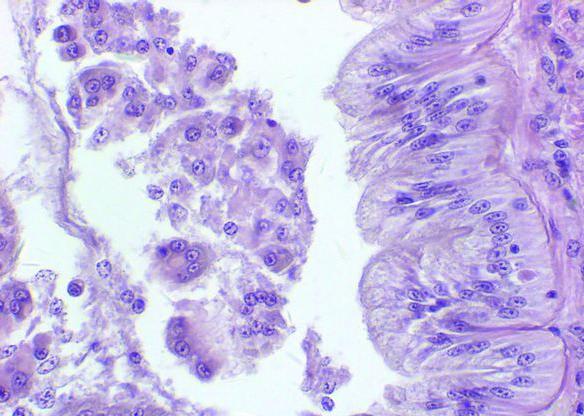

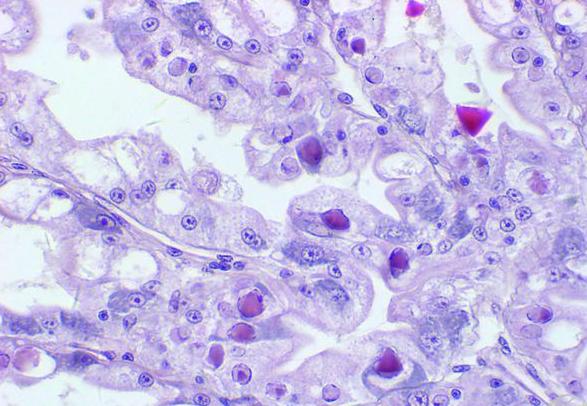

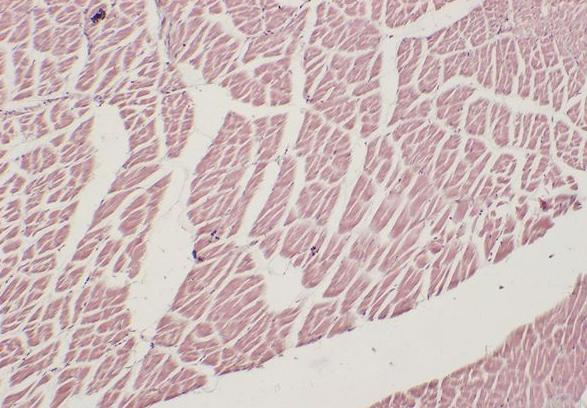

5月24日,恢復喂料,5斤/餐,一個半小時吃完。當天再次到現場采樣。上午10點鐘測水質:pH值8.7,氨氮0.5 mg/L,亞硝酸鹽測不出。表層水溫30℃。從料罾中取8尾蝦(見圖1),外觀部分蝦空腸空胃。分別從8尾蝦肝胰腺接種進行細菌分離培養,取鰓絲、肌肉用95%酒精固定進行病毒檢測,并取鰓絲、肝胰腺、腸道和肌肉用波恩氏固定液固定進行組織病理切片觀察。結果:8只蝦僅1只蝦中分離出少量細菌,病毒檢測白斑綜合癥病毒(WSSV)、傳染性皮下及造血器官壞死病毒(IHHNV)呈陰性,8只蝦中有3只蝦對蝦桿狀病毒(BP)呈陽性。病理切片觀察鰓小片萎縮(見圖2),腸道腸腔內多脫落的腺管細胞,上皮完整,有皺褶(見圖3),肝胰腺多嗜伊紅角錐形核內包涵體,腺管萎縮,腺管間水腫,細胞有壞死(見圖4),肌肉肌纖維有壞死,稀疏(見圖5)。

分析:

1、對蝦桿狀病毒可感染濱對蝦屬(如南美白對蝦)、明對蝦屬(如中國對蝦)、美對蝦屬、溝對蝦屬等在內的所有對蝦品種,以幼體、子蝦和早期幼蝦對病毒最敏感。

對蝦桿狀病毒是種蝦和蝦苗的重要檢疫對象之一 ,除垂直傳播外,還可以通過互相殘食以及輪蟲、鹵蟲等水平傳播,我們近年不止一次在發病的南美白對蝦體內檢測到該病毒。

2、本病例中,第一次采樣時正處于發病高峰期,取樣的5尾蝦都繼發了副溶血弧菌感染,對蝦桿狀病毒的檢出率及病毒粒子含量都較第二次采樣時的恢復期高。本病例對蝦偷死的原因可能是病毒和細菌共同作用的結果。

3、對蝦桿狀病毒引起的特征性病理變化是肝胰腺和中腸上皮細胞核內存在數量不等的嗜伊紅角錐形包涵體,本病例中,也從肝胰腺的病理切片中觀察到大量的角錐形包涵體。

4、本病例發病前,每天上午均為高溫天氣,下午大暴雨,連續幾日后導致池塘水質劇烈變化,誘發對蝦桿狀病毒病的發生。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新病害動態

今日要聞

熱點推薦

X