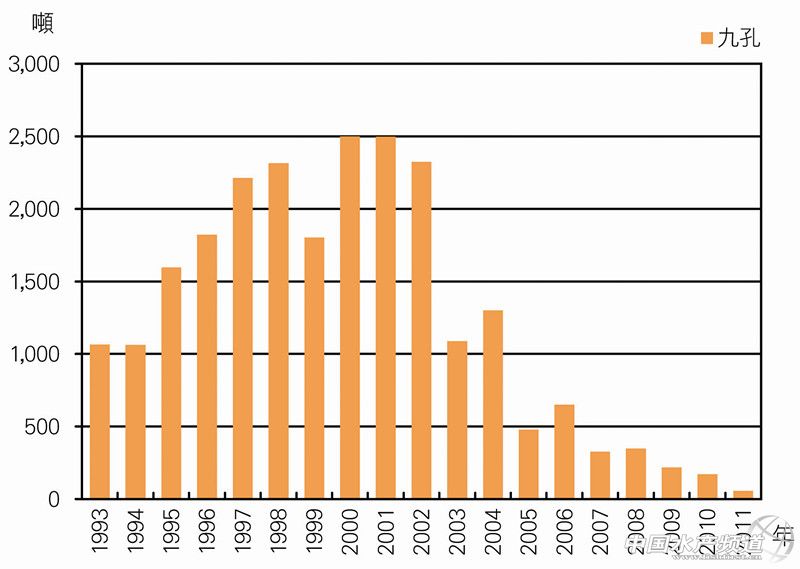

臺灣鮑(俗稱九孔)養殖全盛時期年產值數十億,但2002年起,陸續發生幼苗大量落脫及養殖九孔大規模死亡情形,臺灣鮑產業自此一蹶不振。近年臺灣自日本引進皺紋盤鮑及黑鮑試養成功,而九孔也在避免近親育種后,養殖逐漸平順,產業有復蘇景象。

文/圖 鄭石勤

計

計

貢寮以接近野生環境的海底池養鮑。生產的鮑魚品質極佳。

九孔投喂龍須菜,從幼貝到成貝,一粒九孔大約要吃掉一斤龍須菜。

引進大陸苗帶入致命病毒

吳文益指出,全盛時期在供不應求的情況下,九孔繁殖場開出的苗價一再上漲,從4元、5元起價,漲到7元、8元還一直往上竄,到2001年時甚至每粒漲到12元。因此開始有人到大陸繁殖九孔苗,并以每粒3.5塊的價格回銷臺灣,當時回銷臺灣幾千萬粒的大陸九孔幼苗帶有寒菌,發病后,3天內400萬粒九孔馬上死亡,如同蝴蝶效應般,一家感染一家,整個貢寮區所有養殖九孔全軍覆沒。宜蘭亦因此而收場者眾多,就連占全臺三分之二產量的高雄林園也只剩下兩場在養殖九孔。澎湖七美島在2004年間因不知名原因造成九孔大量死亡與孵化無成,產量從年產三十萬臺斤,在三年間降到約一萬臺斤。

臺灣從1980年代初期就開始養九孔了,而且產業持續快速且穩定的發展了二十年,在九孔疫情爆發之前,養殖業者越養越多,也越來越投機。當時,已有臺商到大陸養殖九孔,而且面積大、數量多,當地的苗便宜許多,由于臺灣九孔苗價格太高,業者開始從大陸引進九孔苗,1顆只要3.5元。“當時臺灣業者并不清楚大陸方面的養殖情況,所以引進時也沒有注意到大陸養殖九孔已經有寒菌的疫病了,引進苗的同時,也把這個病也帶進臺灣。”吳文益表示。

關于大量死亡的原因,早期九孔失敗是口裂,有研究指出是近親交配所導致,做病毒研究的說是病毒引起,做細菌的說是細菌引起,真的是原因莫衷一是。

國內學者分別對宜蘭、高雄林園與屏東佳冬等九孔養殖區的罹病九孔進行細菌采樣,發現以弧菌屬所占比例最高,其中又以溶弧菌V.alginolyticus及腸炎弧菌V.parahaemolyticus為主要分離株。

古鎮鈞教授發表文獻指出,養殖九孔在清明前后會有較高的死亡率。1998年池東九孔養殖場及2001年七美九孔也發生大量死亡,九孔活動力降低,以手觸之會有較多黏膜,腹足皮膚變白或有膿包,鰓部有大量纖毛蟲及精蟲,組織病理觀察顯示,鰓部組織受損輕微,但都可分離到V.algunolyticus,攻擊試驗也顯示其為病原菌。

九孔苗落板五大原因

為了解決九孔產業的問題,農委會在產業出現危機后,立即組成產官學研界研究團隊做深入的調查研究,研究團隊隨即于2003年歸納結論,認為九孔苗落板大量死亡有5大的原因:(1)受精卵品質不佳,(2)水質不良,(3)浪板上附著藻量減少或種類改變,(4)溶藻弧菌大量增生感染死亡,(5)病毒性疾病感染。

水試所根據多年的現場調查發現,九孔苗齒舌發育不全的比例異常增加,個體外觀畸形率持續增加且成長差異加大,而且養殖九孔族群成熟體形變小,早熟的個體比例升高,如果遇到水溫變動的刺激,就很容易排精排卵,并導致大量的死亡。這種早熟現象是典型的近親繁殖表現;因此,水試所利用分子標志分析九孔遺傳變異進一步求證,證實養殖九孔族群的基因歧異度遠低于野生九孔族群,基因歧異度低和幼苗落板大量死亡有顯著關系。

為了解決九孔苗落板及養殖九孔大量死亡問題,水產試驗所利用所建立九孔分子標志生物技術,輔導業者篩選親緣較遠的養殖九孔或野生九孔,進行遠緣雜交育種,顯著改善種苗及種貝品質。同時水試所也自2005年起,輔導九孔業者持續追蹤蹤一批約450萬粒平均約3mm大小幼苗,歷經4個世代,在臺東、花蓮及東北角等地區養殖的成果,發現育苗活存率及養殖成功率都已大幅提升。

因此,水試所建議九孔業者,利用遠緣雜交的方式,以養殖的雌貝和野生的雄貝配對來繁殖幼苗,增加幼苗基因歧異度,來解決九孔落苗的問題。

繁殖業者聽從水試所的建議,于2008年從日本引進野生九孔成貝,經過2009及2010兩年的遠緣雜交育苗及養殖結果也顯示,無論在幼苗培育或成貝的養殖,成活率都極為優異。經由有系統的科學驗證,證實九孔養殖問題可利用遠緣雜交育種加以解決。

九孔不再近親育種

“在疫情爆發之后,業者仍然持續嘗試沿用舊法在秋季育苗季節做九孔繁殖,但每到中秋節過后,氣溫一下降,繁殖場的九孔苗就全軍覆沒。在水溫低于17℃以后,這個寒菌病毒就非常活躍。”吳文益說,在水試所提出避免近親育種的建議后,業者也開始覺醒了,以前長輩所留下的母種都舍去不用了。

繁殖業者洪圣宗、陳盈村指出,為了避免九孔近親育種,場內九孔種貝的來源除了有學校老師提供的日本種成貝以外,也有購自花蓮石梯坪捕抓的野生成貝,還有東北角養殖成貝及捕撈的野生成貝。

“第一年在做各個品種之間的各種配法,在不同品系間做了好幾種組合,育出30多萬粒九孔苗,都留下來在繁殖場里養成,抓存活率,今年出的苗約1百萬粒,是去年繁殖期做的,也是建場之后的第二批。去年做的苗鎖定的幾個品種都一定要帶有日本基因,并選定其中一個品系做為今年入秋以后繁殖的主力。”洪圣宗說。

宜蘭地區的九孔繁殖場都集中在頭城及壯圍一帶,因為九孔繁殖必須在陸上池做。負責繁殖操作的陳盈村表示,今年已經增加到12-13家以上,三年前只有4-5家,成長一倍有余。在避免掉近親育種的問題后,九孔育苗已不成問題,不再有落板的狀況,各繁殖場產能快速提升。“而且還聽說宜蘭有一個場,今年手上還有1千萬粒九孔苗等著出售。”陳盈村說。

洪圣宗指出,4、5年前東北角養殖場以放養鮑居多,但這幾年九孔育種成功,放養量急速增加,放養比例已經超過鮑許多。有些場原來是放養鮑,但今年新放的苗都以九孔苗為主。

龍須菜水漲船高

根據國立臺灣海洋大學水產養殖學系黃之旸等教授的研究指出,在未經清洗的龍須菜表面,經常可分離到大量的溶藻弧菌(V.alginolyticus)、鮫弧菌(V.carchariae)與腸炎弧菌(V.parahaemolyticus),而這些弧菌已被證實與鮑感染弧菌癥有密切相關。貢寮區養鮑業者吳勝福表示,養殖鮑每三天喂食龍須菜一次,在喂食前,龍須菜要機器攪動的清洗,洗掉附著在上面的泥沙、雜質及病原菌。

主要供應給九孔當餌料的龍須菜,也因為過去九孔產業沒落而減產,如今新北貢寮地區的九孔及黑鮑突然擴大養殖,致使龍須菜一時也不敷使用,價格由一臺斤1.8-2.2元漲到3.5元。

關于飼養九孔的成本方面較難統計,因為業者隨時都會少量抓捕出售,一年可能會補放新苗好幾批,而且黑鮑、九孔混養,兩者的養殖時間相差一倍有余。不過吳文益表示,一粒九孔從下池到收成,期間大概要吃掉一斤的龍須菜,飼料成本約3元/粒,苗價3元/粒,苗價及龍須菜是貢寮地區海底池養鮑的主要花費。

立體式養鮑則是完全不同的故事,因為要24小時不停地抽水,用電量極大,養鮑要1年半到2年才能出售,每周要洗池子一次,需要人工也多,因此立體式養殖成本非常驚人。吳文益說,貢寮地區用海底池養殖,省下人工及電費,加上產出的鮑、九孔品質好,競爭力相對較高,產品極具地方特色。

引進大型鮑

由于2002年起,臺灣九孔養殖一再失敗,新北市貢寮的臺北縣水產種苗養殖場(現已改制為新北市政府漁業及漁港事業管理處),2000年開始引進冷水性日本黑鮑進行試育,經過多年努力,2005年成功培育出五十萬粒黑鮑。

黑鮑的養殖最少需兩年,才能養到上市規格,不少九孔養殖戶持觀望態度,魏奇仁是第一個嘗試養黑鮑的貢寮養殖戶,他大膽將原本的九孔養殖,悉數改為黑鮑。

黑鮑前幾年的養殖成效不甚理想,養殖情況跌跌撞撞。吳文益說,鮑屬于較寒帶的品種,而臺灣是亞熱帶,新北市貢寮地區的養鮑場都是蓋在潮間帶礁巖區的潮池,業者也稱之為海底池,潮間帶就是位處于高潮線和低潮線之間的區域,海底池池水與海水是相流通的,只以簡單水門與海水間隔,因此退潮時,海底池水位也會降低,夏季水淺經陽光曝曬,池水溫度會太高。

魏奇仁說,黑鮑原適合生長在高緯度海域,臺灣東北角的夏天水溫偏高,又常有臺風,所以經過幾年的摸索,他模仿繁殖場,在養殖池上方加設黑色隔熱網,另辟地面上的養殖池,抽海水養殖,成功控制黑鮑的生長條件;此外,改以較無污染的宜蘭頭城龍須菜喂食,黑盤鮑成長更快。

皺紋盤鮑及黑鮑是較大型的品種,原種來自山東或日本,當地的水溫一定較冷,移植到臺灣自然潮池,養到7-8顆/臺斤,需要足足兩年的養殖,才能長到這個規格。2009年做成功后,經2年養殖已經成熟,業者都會挑選個體大的公鮑及母鮑作為繁殖用種鮑,現在已經不必再從大陸及日本進口了。吳文益說,鮑苗都已經適應臺灣的氣候水溫了,育苗業者每年在中秋節前后做繁殖,稚貝隔年春節后著板,孵化后要7-8個月長到2公分的幼貝,才能放養到海底池。

2003-2005年剛引進養殖的頭兩年,活存率只有1成,10粒只剩1粒,現在用本地養成的成貝繁殖的鮑苗,養殖活存率提高到5-6成了。一斤3、400粒長到一斤7、8粒,歷經2年的時間,能夠有5到6成的活存率已經相當不錯了。

海底池黑鮑放養密度目前一般一坪100個,以前的標準是一坪150粒,吳文益最高曾養到200粒。由于黑鮑和九孔的飼養方式及餌料都是一樣,所以新北市貢寮區擁有合法區分漁業權的72個養殖戶,于海底池里多半同時混養九孔、皺紋盤鮑及黑鮑。“初一、十五,池水只剩2-3尺,夏季曝曬水溫太高,增加海水抽換量,以前都不用電,現在只增加抽水馬達的用電,這是海底池唯一需要用到電力的時候。”吳文益說。

由于業者對九孔的信心逐漸恢復,估計今年九孔苗的放養量已經達2千萬粒,而皺紋盤鮑及黑鮑粗估在5百萬到1千萬粒之間。皺紋盤鮑及黑鮑已經適應臺灣氣候水溫鹽度,養殖不成問題,加上業者對九孔越來越有信心,依最保守的預估,今年養殖鮑的產量貢寮地區將超過30萬臺斤以上,相信不久后臺灣鮑養殖可望慢慢恢復以往的榮景。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X