要經濟效益 也要生態效益

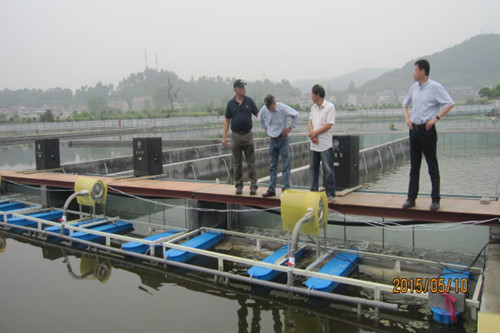

30畝外塘波光粼粼,水塘內3條養魚槽水流汩汩,每一條水槽的前端都有一臺推水機正在運作,中間有多條增氧管在供氧,另一端是一臺吸污器,左右移動吸取池底的殘存飼料和魚糞便。近日一大早,養殖戶姚建光將一筐筐黑魚魚種倒進第一條水槽內,魚兒撲騰著躍進水里,余杭區首例池塘循環流水養魚系統正式運轉。

姚建光的黑魚很有名卻“危機重重”

說起姚建光,仁和人都不陌生,他是仁姚黑魚養殖場的老板,他培育的“杭鱧一號”小有名氣,條形好、肉質鮮美,當地人愛吃,遠在北京的老百姓也愛吃。近年來,他的魚苗遠銷多個省市,商品魚的養殖規模也在不斷擴大。“我對自己的魚苗和商品魚前景都是頗為看好的,但是經濟利益之外,生態保護也必須重視,如果不能解決生態問題,在現在的大環境下,這個產業肯定是不可持續的,溫室甲魚的禁養便是前車之鑒。”姚建光對于養殖的生態危機看得很透徹。

池塘循環流水養魚系統始創于8年前,美國大豆協會通過多年實地試驗對比證明,該模式生態環保又高效,較適合在土地使用成本高、環境壓力大的國家和地區推廣。姚建光隨漁政部門一起去過美國專門考察過該項目。去年,他又隨區漁業漁政總站前往安徽、江蘇等地實地考察,他覺得這項技術在國內外都能試用的。隨后,他又到上海幾家他供苗的池塘循環水養殖場進一步求證可行性,結果更讓他信心滿滿,他發現對方的黑魚比自己傳統養殖的長得快、長得好,產量也更好。

小心求證過后,便是大膽實踐。去年末開始,姚建光投入100余萬元在自己的養殖場建起了內循環養殖的魚池,購置了成套的設備。經過一段時間的籌備,如今這余杭區內的首個池塘循環流水養魚系統終于在他的養殖場運行起來。

30畝的水塘中設置三條水槽,水槽單個面積200平方米,水深控制在1.7米左右,第一條水槽當天放了近萬條“杭鱧一號”商品魚,第二條水槽養殖青魚,第三條水槽將用作培育魚苗。除此之外,外塘還套養著白鰱、花鰱、包頭魚、鯽魚等專吃浮游植物、浮游動物的濾水性魚類,既凈化水體,也增加效益。

黑魚游上“跑步機”讓生態和經濟找到平衡點

系統運轉的第一天,余杭區農業局漁業漁政管理總站特地派人前來指導。副站長周波告訴記者,傳統的養魚過程中,廢料、廢餌等溶解在水里,魚類糞便沉在底泥中,養殖用水容易形成富營養化,魚就容易生病,就需要換水,從而引起污染,而池塘流水養殖系統中最大的優點就在于能夠很大程度地減少池塘養魚的養殖污染。

站在水槽前,周波一邊比劃一邊解釋這套系統的運作:水流可以把魚糞、殘存的飼料等推向池子另一側的集污區,經沉淀后,吸污泵將底部約60%的廢棄物回收到岸邊的集污池。廢棄物沉淀進行脫水處理,固體物變成有機肥,脫出來的肥水再流進旁邊的花白鰱養殖塘物理處理。集污區里剩余肥水與浮游生物一起順著水流排入花白鰱養殖塘,成為它們的食物,從而真正實現高密度養殖污水的零排放。

由于水槽內的魚群始終處于逆流而上的狀態,就像在跑步機上運動,因此條形更好、肉質也更加緊致。“既能保證魚的產量與品質,減少魚的病害與用藥,又能減少對水體的污染,更能帶來可觀的經濟效益,可以說在環境污染治理與經濟效益中找到了平衡點。”周波告訴記者,該養殖模式已經相對成熟,得到了杭州市農業局的支持,目前杭州市共有四個養殖場進行試點,而姚建光便是余杭區首例。

為什么會選在仁和做試點?周波介紹,一方面姚建光是區里的養殖大戶,有一定的養殖技術,也有一定的經濟實力;另一方面,社會對養殖業環境污染越來越關注,姚建光具備危機意識,創新養殖模式的愿望很強烈。姚建光說,自己培育的“杭鱧一號”性格溫順,相互之間的傷害比較小,相較普通的黑魚更適合集約化養殖。傳統養殖模式下,一畝大概可以養2000尾,因為密度越高污染越重,但在內循環養殖的流動水域中,自己的30畝水塘相當于傳統養殖的100畝,黑魚迎著水流游動,好似踏上了跑步機不斷運動,體質也是格外好。

雖說這套系統的運行單月電費就要6000多元,但省了魚藥,省了換水的人工成本,魚的產量、品質在原來的基礎上又有提升空間,無論在生態效益還是經濟效益上都是獲利的。“好的魚種配上先進的養殖模式,還需要現代化的推廣,后續我還會開啟配送、直銷模式。”姚建光說,在美國這套系統主要是養殖鱸魚的,產量很高,而他這里主要養殖適合密集養殖的黑魚,因此信心更足。試行一年后自己還會再上兩條水槽,同時對設備進行改進,預計兩年就可以拿回投入的本金。

運行效果究竟怎樣?還需要數據來說話。在接下來的時間里,杭州市水產技術管理總站會有工作人員定期前來采取水樣,與河道中的水樣進行對比,也會對整個養殖環節的水樣進行監測。

| 發表評論 |

咨詢:0779-2029779

隨時,隨地,伴你身邊!

圖文推薦

最新養殖綜合

今日要聞

熱點推薦

X