中國水產門戶網報道

廈門日報資訊:七尾神奇的小魚,從太空游回地球,又游回廈門的家。在回到“娘家”四個月之后,它們今天還好嗎?昨天,廈門中飛創新科技有限公司和福建省水產研究所公布了這些小家伙經過后續培育后,同普通魚的比對情況。

去年10月下旬,神舟七號搭載物品交接儀式在我市舉行,除了這七尾存活的“太空魚”外,交接的還有兩萬粒廈門產魚休眠卵。魚受精率低、孵化率低、存活率低。專家認為,太空失重、太陽離子輻射等對魚的變異勢必產生重大影響,一直困擾魚繁衍的孵化率低、抗病能力差等問題將有望通過科學實驗得到解決。

光艷的身軀,讓“太空魚”游在普通魚里,顯得分外與眾不同。事實上,這七尾“太空魚”和兩萬粒魚休眠卵一回到廈門,就進入了水產專家們的培育和選育試驗程序。經過四個月的嚴密觀測,這些小生物果然呈現出驚人的“太空氣質”。

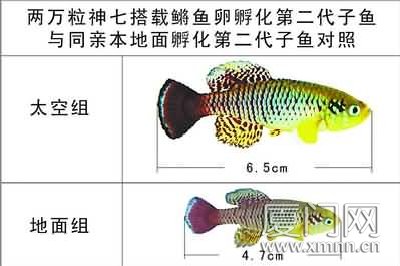

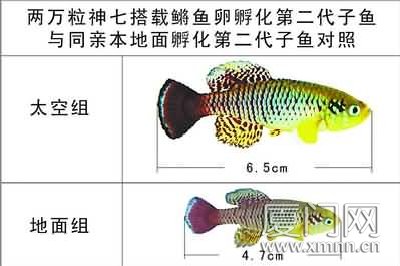

福建省水產研究所介紹,這七尾“太空魚”除了卵受精率與普通魚基本持平外,其他指標皆有顯著區別,其中性成熟周期普通魚為75天、“太空魚”為55天,體長普通魚為4-5cm、“太空魚”為6cm以上,體色普通魚為“灰彩”、“太空魚”為“光艷”,特別值得關注的是,普通魚的周產卵量為125粒,而“太空魚”的為282粒。此外,這七尾“太空魚”在生長期內從未感染過寄生蟲,而據專家介紹,普通魚感染寄生蟲簡直是“家常便飯”。

與此同時,兩萬粒魚休眠卵的后續選育試驗也表明,太空之旅確實讓它們擁有了前所未有的生命力。水產專家表示,從這些結果來看,目前已經可以斷言,我國首次觀賞魚太空育苗試驗已取得最后成功,它標志著我國水產生物太空育種技術又邁出了堅實的一步。

免責聲明:本文在于傳播更多的信息,并不代表本網觀點。本文不保證其內容的準確性、可靠性和有效性,本版文章的原創性以及文中陳述文字和內容并未經過本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性,數據的準確性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。